最初に読むべき1記事

新卒面接は何を聞かれる?面接対策の進め方と質問・回答集・社会人マナーなど就活完全解説!

1.就活の面接とは?6種類の選考形式と目的 就活における面接は、エントリーシート(ES)だけでは分からない学生の人柄やポテンシャル、論理的思考力などを評価するために行われる。 面接と一言でいっても、その形式は多岐にわたる。ここでは代表的な6つの選考形式と、それぞれの目的について解説する。 1-1.集団面接(グループ面接) 集団面接は、複数の学生が同時に面接を受ける形式で、主に1次面接など選考の初期段階で多く用いられる。 面接官は、限られた時間の中で、基本的なコミュニケーション能力や協調性、論理的思考力といった社会人としての基礎能力を効率的に見極めようとしている。 一人の持ち時間は数分と短いため、いかに簡潔に、かつ印象的に自分をアピールできるかが鍵だ。 周りの学生が優秀に見えて焦ることもあるが、比較して落ち込む必要はない。自分らしさを忘れず、ハキハキと自信を持って話すことを心がけよう! 1-2.個人面接 個人面接は、学生一人に対して面接官が一人または複数人で対話する、最も標準的な形式である。 1次面接から最終面接まで、幅広いフェーズで実施される。 そのため、自己分析と企業研究に基づいた一貫性のある回答が不可欠だ。面接官との対話を通じて、自分の能力や熱意を最大限に伝えるチャンスといえる。 リラックスして、面接官とのコミュニケーションを楽しむくらいの気持ちで臨むのが理想であり、自分という人間を深く理解してもらう絶好の機会と捉えよう。 1-3.AI面接 AI面接は、人工知能が面接官役となり、学生の回答や表情、声のトーンなどを分析して評価する形式だ。 日本では導入が少ないが、海外では積極的に導入されており、今後は日本でも時間や場所を選ばずに受験できる利便性から、導入する企業が徐々に増えている。 そのため、質問の意図を正確に理解し、論理的で分かりやすい回答をすることが重要になる。 また、カメラ映りや声の大きさ、話すスピードなど、対面以外の要素も評価対象となるため、事前に録画して確認するなどの対策が有効だ。AIが評価しやすいよう、結論ファーストで明瞭に話す練習を重ねておきたい。 1-4.プレゼンテーション型 プレゼンテーション形式の面接は、与えられたテーマについて学生が発表を行い、その内容や発表スキルを評価する選考だ。 テーマは「自己PR」や「当社の課題解決策の提案」など様々である。この形式では、論理的思考力、情報収集能力、構成力、表現力といった総合的なビジネススキルが問われる。 単に情報をまとめるだけでなく、自分なりの視点や考察を加え、面接官を惹きつけるような工夫が求められる。 質疑応答の時間も設けられることが多いため、発表内容について深く理解し、あらゆる角度からの質問に答えられるよう準備しておくことが必要だ。 1-5.グループディスカッション(GD) グループディスカッションは、複数の学生がチームとなり、与えられたテーマについて議論し、結論を導き出す過程を評価する選考形式である。 個人の能力だけでなく、チーム内での協調性、リーダーシップ、傾聴力、論理的思考力などが総合的に見られる。 自分の意見を主張するだけでなく、他のメンバーの意見を引き出したり、議論をまとめたりする役割も重要だ。 正解のないテーマが多いため、結論の質そのものよりもチームにどう貢献したかというプロセスが重視される傾向にある。 役割(リーダー、書記、タイムキーパーなど)に固執せず、議論の活性化に貢献する姿勢が大切だ。 1-6.グループワーク(GW) グループワークは、グループディスカッションと似ているが、議論だけでなく、具体的な成果物(企画書、模型など)を作成する点が異なる。 より実践的な課題解決能力や創造性、チームワークが評価される。 時間内に成果物を完成させるための、効率的な役割分担やタイムマネジメントが重要になる。 作業を通じて、メンバーとの自然なコミュニケーションが生まれるため、素の人柄やチームでの立ち振る舞いが見られやすい選考形式といえるだろう。 楽しみながら、チームに貢献する姿勢を見せることが高評価に繋がる。特にインターンが絡んでいるような選考フローで見られる。 2.ここが違う!就活面接の1次・2次・最終面接で大事なこと 就活の面接は、選考フェーズごとに面接官の役職や評価のポイントが異なる。 ここでは、1次・2次・最終面接のそれぞれの特徴と、通過するために意識すべきことについて解説する。 2-1.1次面接は人事担当が社会適合性を見る 1次面接は、主に若手の人事担当者が面接官を務めることが多い。 ここでは、多くの候補者の中から社会人としての基本的なマナーやコミュニケーション能力、企業文化への適合性(カルチャーフィット)など、いわば「社会人としての基礎体力」があるかを見極めている。 つまり、減点方式に注意することが最も重要といえるだろう。 もし、1次面接でつまずきまくっているような状態なら面接対策の精度が低い証だ。就活エージェントなどに相談して専門的なアドバイスをもらうことをおすすめする。 2-2.2次面接は現場担当が採用する要素を見る 2次面接では、配属が想定される部署の課長や部長など、現場の管理職が面接官となることが多い。 ここでは、「この学生が部下になったら、一緒に働きたいか、活躍してくれそうか」という、より具体的な視点で評価される。 そのため、学生のスキルや経験が、実際の業務でどのように活かせるのか、入社意欲はどれほど高いのかが厳しくチェックされる。 志望動機やキャリアプランについて深く掘り下げられるのもこの段階だ。 企業の事業内容や職務内容を深く理解し、自分の強みと結びつけて、「自分は戦力として貢献できる」という熱意を具体的に示す必要がある。 2-3.最終面接は役員・社長が将来の期待値を見る 最終面接は、役員や社長が面接官となり、内定を出すかどうかの最終判断を下す場である。 ここでは、これまでの面接で確認された内容に相違がないかの確認に加え、「この学生が将来、会社を背負って立つ人材になりうるか」という長期的な視点での期待値が評価される。 小手先のテクニックではなく、自分の言葉で、自分の価値観や将来の夢を熱く語ることが重要だ。また、他社の選考状況や内定が出た場合の意思確認をされることも多い。 「第一志望です」という強い意志を示すことが、最後のひと押しになるだろう。 3.面接対策はエントリーシート(ES)の段階から始まっている 多くの就活生は、面接とエントリーシート(ES)の対策を別物として捉えがちだが、それは大きな間違いである。 実は、面接対策はESを作成する段階から始まっているのだ。 ここからは、面接官の行動を想像して欲しい。面接官は、手元にあるESの記述内容に基づいて質問を展開する。 つまり、ESは面接の「台本」であり、そこに書かれた内容に一貫性がない、あるいは深掘りされた際に答えに詰まるようでは、信頼を得ることはできない。 ESに書くエピソードは、面接で話すことを前提に、具体的に語れるもの、自分の強みや人柄を効果的に示せるものを選ぶ必要がある。 ESと面接は地続きであり、一貫した自己PR戦略を描くことが、選考を突破するための絶対条件といえるだろう。 ESは「面接で話したいことの予告編」と捉え、戦略的に作成することが必要だ。 4.【回答例文】新卒面接でよく聞かれる頻出質問と評価ポイント 面接では、ある程度決まった「型」となる質問が存在する。これらの頻出質問に対して、事前に回答を準備しておくことは、面接を有利に進めるための基本戦略だ。 特に重要な18の質問をピックアップし、面接官の評価ポイントと回答例を紹介する。 4-1.頻出質問1:自己紹介 自己紹介は、面接の冒頭でほぼ必ず求められる、いわば「第一印象」を決める重要なパートだ。 面接官は、君がどんな人物なのかという概要を把握すると同時に、コミュニケーション能力の基礎を見ている。時間は1分程度で指定されることが多いが、要点を押さえ、簡潔かつ明瞭に話すことが求められる。 単なる経歴の羅列ではなく、自分の強みや入社への意欲に繋がるような、魅力的な「つかみ」を意識することが重要だ。 ハキハキとした声と明るい表情で、ポジティブな印象を与えることを心がけよう。 この最初の数分間で、面接官に「もっとこの学生の話を聞いてみたい」と思わせることができれば、その後の面接を有利に進めることができるだろう。 4-2.頻出質問2:学生時代に力を入れたこと(ガクチカ) ガクチカは、君の行動特性やポテンシャルを知るための最重要質問の一つだ。 面接官は、君がどんな課題に対して、どのように考え、行動し、結果を出したのかという一連のプロセスから、君の思考の深さや主体性、課題解決能力を評価しようとしている。 そのため、結果の大小や活動の珍しさよりも、目標達成までのプロセスを具体的に、かつ論理的に語ることが何よりも重要になる。 なぜその活動に取り組んだのか、どんな困難があり、どう乗り越えたのか、その経験から何を学んだのか、一連のストーリーを通じて、君という人間の魅力を最大限にアピールしよう。 4-3.頻出質問3:志望動機/志望理由 「なぜこの会社なのか」を問う、熱意と企業理解度を測る質問だ。 面接官は、数ある企業の中から自社を選んだ理由を知ることで、君の入社意欲の本気度や、企業文化とのマッチ度を測ろうとしている。 他の誰でもない「君」がこの会社を志望する理由を、具体的なエピソードや自分自身の価値観と結びつけて語る必要がある。 「給与が高いから」「安定しているから」といった安易な理由ではなく、その企業の事業内容や理念、社風に深く共感していることを、自分の言葉で熱く伝えることが必要だ。 4-4.頻出質問4:就活の軸(企業選びの軸) 君が何を大切にして企業を選んでいるのか、その価値観を知るための質問だ。 面接官は、君の就活の軸と、自社の方向性や文化が一致しているかを確認することで、入社後のミスマッチを防ごうとしている。 この質問に明確に答えるためには、徹底した自己分析が不可欠だ。 「成長できる環境」「社会貢献性の高さ」「チームワークを重視する文化」など、自分なりの判断基準を複数持ち、それらがなぜ重要なのかを、自身の経験に基づいて説明できるようにしておく必要がある。 4-5.頻出質問5:弱み・強み(長所・短所) 自己分析が客観的にできているかを評価する質問だ。 面接官は、君が自分自身をどれだけ冷静に、かつ多角的に捉えられているかを知りたいと考えている。 強みについては、それが企業の求める人物像と合致し、入社後にどう活かせるのかという再現性を見ている。 一方、弱みについては、それを正直に認めた上で、どう向き合い、改善しようと努力しているかという謙虚さや成長意欲が評価ポイントだ。 4-6.頻出質問6:挫折経験/成功体験 ストレス耐性や困難な状況をどう乗り越えるかという人間性、また成功から何を学ぶかという学習意欲を知るための質問だ。 面接官は、君がプレッシャーのかかる状況でどのような行動をとるのか、その経験を通じてどう成長したのかを知りたいと思っている。 重要なのは、経験の大きさや華やかさではない。 その経験から何を感じ、何を学び、今の自分にどう繋がっているのかを、自分の言葉で深く語ることが求められる。 4-7.頻出質問7:職種の志望理由(専門職) 総合職ではなく、エンジニアやデザイナー、研究職といった特定の職種を志望する場合に聞かれる質問だ。 面接官は、君がその職種に対してどれほどの理解と熱意を持っているか、その職務を遂行するための適性があるかを見極めようとしている。 なぜ数ある職種の中からそれを選んだのか、その職種のどこに魅力を感じているのかを、自身の経験やスキルと関連付けて具体的に語る必要がある。 憧れだけでなく、その職種の厳しさや地道な側面も理解した上で、それでも挑戦したいという強い覚悟を示すことが、説得力を高める鍵だ。 当社はIT専門の就活支援を行っているので、職種で悩んでいる方はぜひ相談いただきたい。 4-8.頻出質問8:最近になっているニュース 社会への関心度や情報感度、物事を多角的に捉える視点を持っているかを評価する質問だ。 面接官は、君が世の中の動きにアンテナを張っているか、社会の一員としての当事者意識を持っているかを知りたいと考えている。 単にニュースの概要を話すだけでは不十分だ。そのニュースに対して、自分がどう感じ、どう考えたのかという「自分の意見」を述べることが何よりも重要である。 特に、志望する業界に関連するニュースを取り上げ、自分なりの分析や将来の展望を語ることができれば、企業への高い関心と深い思考力を同時にアピールすることができるだろう。 4-9.頻出質問9:友人や知人からいわれること 客観的な自己評価と、チーム内での立ち位置や役割を把握するための質問だ。 面接官は、君が自分自身を客観視できているか、周囲とどのように関係を築いているのかを知りたいと考えている。 自己PRで語る自分の強みと、他者からの評価に一貫性があることが望ましい。 「真面目」「優しい」といった抽象的な言葉だけでなく、「〇〇な時に、〇〇という行動から、友人によく『聞き上手だね』と言われます」のように、具体的なエピソードを交えて話すことで、回答に信憑性を持たせることができる。 4-10.頻出質問10:自分をひとことで表すと 君のキャッチコピーを問う質問だ。面接官は、君が自分の本質をどれだけ深く理解し、それを簡潔かつ的確に表現する要約力があるかを見ている。 この質問には、君の自己分析の深さが凝縮されて表れる。ありきたりな言葉ではなく、君の人柄や強みが目に浮かぶような、ユニークで印象的な言葉を選ぶことが重要だ。 「スポンジ」「潤滑油」「縁の下の力持ち」など、比喩表現を使うのも効果的である。 なぜその言葉を選んだのか、具体的なエピソードを交えて説明することで、君という人間の輪郭を、面接官の記憶に強く刻み込むことができる。 4-11.頻出質問11:将来やりたいこと/成し遂げたいこと 君の価値観や夢、仕事に対するモチベーションの源泉を知るための質問だ。 面接官は、君の描く将来像が、企業の目指す方向性と合っているか、高い志を持って仕事に取り組んでくれる人材かを見極めようとしている。 単なる個人的な夢物語ではなく、その企業のリソースや事業内容を踏まえた上で、そこで何を成し遂げたいのかを具体的に語ることが重要だ。 「〇〇という社会課題を、貴社の〇〇という技術を使って解決したい」というように、自分の情熱と企業の強みを結びつけることで、志望動機の説得力を飛躍的に高めることができる。 4-12.頻出質問12:キャリアプラン/5年後・10年後 入社後の成長意欲や長期的な視点で会社に貢献してくれる人材かを見極める質問だ。 面接官は、君が自分のキャリアについて真剣に考え、計画性を持って行動できる人物かを知りたいと考えている。そのため、具体的で、かつ現実的なプランを語る必要がある。「5年後には〇〇のスキルを身につけ、チームの主力として活躍したい。 10年後には、その経験を活かして後輩の育成にも携わりたい」というように、短期・長期の視点で、会社への貢献イメージを明確に示すことが重要だ。 企業のキャリアパスを事前に調べておくことで、より解像度の高い回答ができるようになる。 4-13.頻出質問13:自己PR・アピールポイント 自己紹介と似ているが、より具体的に自分の強みと企業でどう活かせるかをアピールする場だ。 面接官は、君が自分の能力を客観的に把握し、それを企業の利益にどう繋げられるかを具体的にイメージできているかを見ている。そのため、自信を持って、熱意を伝えることが重要である。 ガクチカや志望動機で語った内容と一貫性を持たせつつ、最もアピールしたい自分の「売り」を、具体的なエピソードを添えて力強く伝えよう。 「私の強みは〇〇です。この力は、貴社の〇〇という業務で必ず活かせます」と断言できるくらいの、説得力のある自己PRを準備しておきたい。 4-14.頻出質問14:他社の選考状況 就活の軸の一貫性や自社への志望度の高さを確認するための質問だ。嘘をつくのは絶対にNGだが、答え方には工夫が必要である。 面接官は、君がどんな基準で企業を選んでいるのか、自社がその中でどの位置づけにあるのかを知りたいと考えている。 もし複数の業界を受けている場合でも、「〇〇という共通の軸で選んでいます」と説明することで、一貫性を示すことができる。 「御社が第一志望です」という言葉に、これまでの企業研究や自己分析に基づいた熱意を乗せて伝えることが、内定への最後のひと押しになる。 4-15.頻出質問15:勤務条件 転勤や残業など、働き方の希望を確認する質問だ。 企業側は、入社後のミスマッチを防ぐために、学生の働く上での価値観や覚悟を確認している。正直に答えるべきだが、企業の事業内容や働き方を理解し、柔軟な姿勢を示すことも大切である。 「できません」と即答するのではなく、「〇〇という理由で、将来的には〇〇を希望しますが、当面は問題ありません」といったように、自分の希望と、会社への貢献意欲のバランスを取った回答を心がけよう。 仕事に対する前向きな姿勢と、組織の一員としての責任感を示すことが重要だ。 4-16.頻出質問16:逆質問 「最後に何か質問はありますか?」という質問は、質疑応答の時間ではない。君の志望度の高さと企業理解度、質問力をアピールする最後のチャンスだ。 面接官は、この逆質問の内容から、君がどれだけ本気で入社したいと思っているかを見極めようとしている。必ず事前にいくつか準備しておくべきだ。 調べれば分かるような質問や、給与・福利厚生に関する質問は避け、入社後の働き方やキャリア、企業の将来性に関する、意欲的で前向きな質問をすることが高評価に繋がる。 「特にありません」は、入社意欲がないと見なされる最悪の回答だ。 4-17.頻出質問17:ESの深堀り質問 ESに書いた内容について、「なぜ?」「具体的には?」「他には?」と深く掘り下げてくる質問だ。 面接官は、ESに書かれた内容が本物であるか、その裏にある君の思考プロセスや人柄を確かめようとしている。 ESに書いたことは、すべて自分の言葉で、具体的なエピソードを交えて詳細に説明できるようにしておく必要がある。 ESは面接の「台本」であると心得え、書いた内容の一つひとつに対して、「なぜそうしたのか」「その時どう感じたのか」「そこから何を学んだのか」を自問自答し、答えを準備しておくことが、深掘り質問への最善の対策といえるだろう。 4-18.頻出質問18:キラー質問 意図的に答えにくい質問や圧迫感のある質問を投げかけることで、ストレス耐性や思考の柔軟性、誠実さを見る質問だ。 例えば、「当社の弱みは何だと思いますか?」「もし今日、不合格になったらどうしますか?」といったものが挙げられる。 面接官は、君が予期せぬ事態にどう対応するのか、その人間性を見ている。動揺せず、冷静に、誠実に対応することが何よりも重要だ。 企業の弱みを指摘する際は、ただ批判するのではなく、改善策と自身の貢献意欲をセットで伝えるなど、ポジティブな姿勢を示すことが求められる。 5.面接の回答で使える話し方のフレームワーク 面接では、何を話すかという「内容」と同じくらい、どう話すかという「構成」が重要である。分かりやすく、論理的な話し方は、君の知性やコミュニケーション能力を面接官に強く印象付ける。 ここでは、どんな質問にも応用できる、代表的な3つのフレームワークを紹介する。 5-1.簡潔に伝えるSDS話法 SDS法は、Summary(要点)→Details(詳細)→Summary(要点)の順で話す構成だ。 最初に話の全体像を伝え、次に具体的に説明し、最後にもう一度要点を繰り返すことで、聞き手の理解を促し、内容を記憶に定着させやすいという特徴がある。 特に、自己紹介や比較的短い時間で回答する際に有効なフレームワークといえる。 この話法を使うことで、面接官は話の結論を素早く理解できるため、その後の詳細な説明にも集中しやすくなる。面接の冒頭で簡潔に自分を印象付けたい場合や、複雑な内容を分かりやすく整理して伝えたい場合に活用しよう。 5-2.結論ファーストで伝えるPREP法 PREP法は、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)の頭文字を取ったもので、ビジネスシーンで最も広く使われる論理的な説明の型だ。 最初に結論を述べることで、話のゴールが明確になり、聞き手はストレスなく話を聞くことができる。 志望動機や自己PRなど、自分の意見を説得力を持って伝えたい場合に非常に効果的である。このフレームワークを意識するだけで、話が冗長になったり、要点がぼやけたりすることを防げる。 面接官に「この学生は論理的に物事を考えられる」という印象を与えるための、最も強力な武器の一つといえるだろう。 5-3.経験を語りやすいSTAR法 STAR法は、Situation(状況)→Task(課題・目標)→Action(行動)→Result(結果)の順で、自身の経験を具体的に語るためのフレームワークだ。 特に、ガクチカや成功体験・挫折経験など、具体的なエピソードを話す際に威力を発揮する。この流れに沿って話すことで、聞き手は君の行動の背景や意図をスムーズに理解でき、再現性のある能力として評価しやすい。 STAR法を用いることで、単なる経験の羅列ではなく、課題解決に向けた一連のストーリーとして、君の行動を生き生きと伝えることができる。 面接官に、君がその経験から何を学び、どう成長したのかを明確に理解してもらうための最適な手法だ。 6.【一覧】新卒の面接で面接官に見られる社会人マナー 面接では、話の内容以前に、社会人としての基本的なマナーが身についているかが厳しくチェックされる。マナー違反は、それだけで「配慮ができない」「常識がない」といったマイナスの印象を与えかねない。 ここでは、オンライン、対面、グループディスカッション、メールといった各場面で押さえておくべきマナーを表にまとめた。 6-1.オンライン面接でのマナー表 オンライン面接は手軽だが、対面とは異なる特有のマナーが存在する。IT業界はオンライン面接が主流だ。 項目OKマナーNGマナー環境静かで背景が整理された場所を選ぶ。ネット環境が安定しているか事前に確認する。カフェなど雑音の入る場所。生活感のある散らかった背景。服装・身だしなみ対面と同じくスーツを着用し、髪型やメイクも整える。画面に映らない下半身は私服。寝ぐせがついたまま。開始前5~10分前には指定されたURLにアクセスし、カメラ・マイクをテストしておく。時間ギリギリにアクセスする。機材トラブルで遅刻する。面接中カメラのレンズを見て話す(目線が合う)。相づちは普段より少し大きめに打つ。画面に映る面接官の顔を見て話す(目線が下がる)。無表情・無反応。終了時面接官が退出するまで接続を切らない。「本日はありがとうございました」とお辞儀をする。面接官より先に退出ボタンを押す。お礼を言わず無言で切る。 油断せず、環境準備から徹底しよう。特に、背景やカメラの角度、音声のクリアさなどは、君の準備姿勢を雄弁に物語る。 事前に友人などと接続テストを行い、客観的な視点でチェックしてもらうことが望ましい。 対面よりも表情や相づちが伝わりにくいため、普段より少しオーバーリアクションを心がけることで、コミュニケーションへの積極的な姿勢を示すことができる。 画面越しのコミュニケーションだからこそ、細やかな配慮が君の評価を左右するのだ。 6-2.対面面接でのマナー表 対面面接は、入室から退室までの一連の立ち居振る舞いすべてが評価対象となる。練習して体に染み込ませておこう。 項目OKマナーNGマナー受付5~10分前に到着し、大学名と氏名を名乗り、用件を伝える。30分以上前の早すぎる到着。遅刻。入室ドアを3回ノック。「どうぞ」と言われたら「失礼します」と言って入室し、一礼する。ノックの回数が2回(トイレと同じ)。無言で入室する。着席椅子の横に立ち、大学名と氏名を名乗る。「お座りください」と言われてから着席する。勝手に椅子に座る。カバンを机の上に置く。面接中面接官の目を見て、正しい姿勢でハキハキと話す。猫背で座る。貧乏ゆすりをする。視線が泳ぐ。退室「本日はありがとうございました」とお礼を述べ、一礼する。ドアの前で再度向き直り、「失礼します」と一礼して退出する。お礼を言わずに出ていく。後ろ手でドアを閉める。 受付での挨拶から、待合室での姿勢、入退室の作法まで、面接官は君が思う以上によく見ている。 特に、お辞儀の角度やタイミング、言葉遣いの丁寧さは、君の社会人としての素養を示す重要な指標となる。 自信のない部分は、大学のキャリアセンターなどで指導を受けたり、動画で正しい作法を確認したりして、完璧にマスターしておきたい。 これらのマナーは、君への信頼感を高め、話の内容をよりポジティブに受け取ってもらうための土台となる。 6-3.GD/GWのマナー表 グループでの選考では、個人プレーに走らず、チームへの貢献意識を持つことが最も重要だ。 項目OKマナーNGマナー議論の姿勢他の学生の意見を最後まで聞き、肯定的な相づちを打つ。意見を言う際は「〇〇さんの意見に賛成で、私は…」と前置きする。人の話を遮って話し始める。人の意見を頭ごなしに否定する。役割タイムキーパーや書記など、議論を円滑に進めるための役割を自ら買って出る。何も役割を担わず、議論に参加しない。自分の意見ばかり主張する。態度議論に行き詰まった際に、新しい視点を提供したり、話をまとめたりする。腕を組む、頬杖をつくなど、横柄な態度を取る。発表チームの代表として発表する際は、全員の意見として、堂々と分かりやすく話す。自分一人の手柄のように話す。自信なさげにボソボソと話す。 面接官は、君がチームの中でどのような役割を果たし、議論や作業にどう貢献するかを観察している。 自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見に耳を傾け、議論を円滑に進めるための気配りができるかが評価の分かれ目となる。 常にチーム全体の成果を最大化することを意識して行動しよう。 6-4.メール対応のマナー表 面接の日程調整やお礼など、メールでのやり取りも選考の一部である。ビジネスメールの基本を徹底しよう。 項目OKマナーNGマナー件名「【〇〇大学〇〇】面接日程のご連絡」のように、用件と氏名がひと目で分かるようにする。件名が「Re:」のまま。件名なし。宛名会社名、部署名、役職、氏名を正式名称で記載する。(株)などと略さない。宛名がない。会社名を間違える。本文簡潔で分かりやすい文章を心がける。適度に改行や段落分けを入れる。挨拶や名乗りがない。絵文字や顔文字、過度な装飾を使う。返信24時間以内に返信する。深夜や早朝の返信は避ける。何日も返信しない。催促されてから返信する。署名大学名、学部、氏名、電話番号、メールアドレスを記載した署名を必ずつける。署名がない。 面接官は、メールの文面からも君のビジネスマナーや人柄を判断している。 件名で用件が分かるようにする、宛名を正確に記載する、簡潔で分かりやすい文章を心がけるといった基本はもちろんのこと、返信の速さも重要だ。 原則として24時間以内の返信を心がけることで、仕事への意欲や誠実な姿勢を示すことができる。 たかがメールと侮らず、一つひとつのやり取りを丁寧に行うことが、企業からの信頼獲得に繋がる。 7.業界ごとの面接頻出質問の傾向と対策 面接で聞かれる質問は、業界によって特色がある。その業界が求める人物像やビジネスモデルを理解することで、より的確なアピールが可能になる。 ここでは、主要な7つの業界を取り上げ、それぞれの質問の傾向と対策のポイントを解説する。 7-1.IT・ソフトウェア業界の質問と傾向 IT業界では、論理的思考力や継続的な学習意欲、技術の急速な変化に対応できる柔軟性が重視される。 面接では、単なる知識量よりも、未知の課題に対してどうアプローチするかという思考プロセスや、新しい技術を自ら学び続ける主体的な姿勢が評価される。 そのため、プログラミング経験の有無だけでなく、なぜITに興味を持ったのか、将来どんな技術者になりたいのかという、君自身のビジョンを語ることが重要だ。 ユニゾンキャリアはIT業界の就活のプロだ。専門的なアドバイスと優良企業の内定を狙っている場合は、ぜひ活用していただきたい。 7-2.総合商社の質問と傾向 総合商社では、世界を舞台にビジネスを動かすため、困難な状況を乗り越える精神的なタフさ、多様な関係者を巻き込むリーダーシップ、異文化への深い理解と対応力が問われる。 面接では、華やかな成功体験よりも、むしろ泥臭い失敗談や、困難な目標に挑戦した経験から何を学んだかが重視される。 グローバルな視点と、どんな環境でも成果を出せるというバイタリティをアピールすることが求められる。 7-3.エンタメ・マスコミ・広告業界の質問と傾向 これらの業界では、世の中のトレンドを敏感に察知するアンテナの高さ、常識にとらわれないユニークな発想力、「面白いこと」「新しいこと」を追求し続ける情熱が求められる。 面接官は、君がどれだけ世の中のコンテンツに興味を持ち、自分なりの視点で分析しているかを知りたがっている。 受け身の消費者ではなく、能動的な作り手としてのポテンシャルを示すことが重要だ。 面接自体を、自分という商品をプレゼンする場と捉え、楽しむ姿勢が評価される。 7-4.金融(銀行・証券・保険)業界の質問と傾向 金融業界では、顧客の大切な資産を扱うという仕事の性質上、何よりもまず「信頼できる人物であること」が求められる。 そのため、誠実さや倫理観、プレッシャーのかかる状況でも冷静に対応できる責任感が厳しく評価される。また、経済や市場の動向を常に把握し、数字に基づいて論理的に物事を考える力も不可欠だ。 面接では、真面目な人柄と、社会のインフラを支える仕事への強い使命感をアピールすることが重要になる。 7-5.メーカー(食品・化学)業界の質問と傾向 メーカーの面接では、自社製品やものづくりそのものへの深い愛情と探求心が評価される。 なぜそのメーカーなのか、なぜその製品なのかを熱意を持って語れることが重要だ。また、一つの製品が世に出るまでには、地道な研究開発や品質管理など、多くのプロセスが存在する。 そのため、目先の成果にとらわれず、粘り強く物事に取り組む姿勢や、チームで協力して目標を達成する協調性も重視される。 製品への愛と、ものづくりへの真摯な姿勢を伝えよう。 7-6.コンサルティング業界の質問と傾向 コンサルティング業界では、クライアントの複雑な経営課題を解決するため、極めて高いレベルの論理的思考力、問題解決能力、未知の領域にも臆せず飛び込む知的好奇心が求められる。 面接では、「ケース面接」と呼ばれる、特定の状況下での問題解決をシミュレーションする形式が頻繁に行われる。 知識の量よりも、物事を構造的に捉え、仮説を立て、論理的に結論を導き出す「地頭の良さ」そのものが評価される。思考の体力と柔軟性が試される場だ。 7-7.不動産・デベロッパー業界の質問と傾向 不動産業界では、人々の生活の基盤となる「住まい」や「街」を扱うため、大きな金額を動かす責任感と、顧客との長期的な信頼関係を築く高いコミュニケーション能力が不可欠だ。 また、デベロッパーであれば、未来の街の姿を描く構想力や、多くの関係者をまとめ上げる調整力が求められる。 面接では、「なぜ不動産なのか」「どんな街をつくりたいか」といった、仕事への情熱やビジョンが問われることが多い。 スケールの大きな仕事への憧れと、それを実現するための覚悟を伝えよう。 8.就活で無双する新卒面接の対策の順番はこれだ! 「面接対策って、何から始めればいいの?」多くの就活生が抱くこの疑問に、明確な答えを提示しよう。やみくもに質問回答集を暗記するだけでは、応用が利かず、深掘りされた際にすぐに底が浅いことがバレてしまう。 ここでは、どんな業界・企業にも通用する、本質的な面接力を鍛えるための9つのステップを紹介する。 8-1.STEP1:業界特徴から経験の深掘りで必然性を作る まずは、自分がなぜその業界で働きたいのか、その「必然性」を言語化することから始める。 自分の過去の経験(ガクチカ、アルバイト、趣味など)をすべて洗い出し、それらの経験と志望業界の特徴との共通点を探すのだ。 この作業を通じて、「自分がこの業界を選ぶのは、ごく自然なことだ」という一貫したストーリーを構築する。このストーリーが、君の志望動機の根幹となり、説得力を持たせるための土台となる。 8-2.STEP2:職種と強みの適正値を言語化しておく 次に、その業界の中で、なぜその「職種」に就きたいのかを明確にする。 営業、企画、開発など、様々な職種がある中で、なぜ自分がその職種に向いていると考えるのか。 自分の強み(長所)を分析し、それがその職種の業務内容とどう合致するのかを具体的に説明できるようにする。 職務内容への深い理解と、自己分析に基づいた適性の証明が、君の専門性をアピールすることに繋がる。 8-3.STEP3:業界/職種のキャリアパスを調べておく 自分が志望する業界や職種で、どのようなキャリアを歩んでいけるのかを具体的に調べておく。 5年後、10年後にどのようなポジションに就き、どのようなスキルを身につけていたいのか。 これにより、面接でキャリアプランを問われた際に、現実的で説得力のある回答ができるようになる。 地に足のついたキャリアプランは、君の長期的な貢献意欲の証明となる。 8-4.STEP4:面接の質問集と回答集を準備しておく ここまでのステップで固まった「業界への必然性」「職種への適性」「キャリアプラン」を基に、頻出質問に対する回答集を作成する。 この際、ただ文章を作るだけでなく、「なぜそう思うのか?」を常に自問自答し、回答の論理的な裏付けを固めておくことが重要だ。 この記事で紹介したようなフレームワーク(PREP法、STAR法)を活用し、簡潔かつ分かりやすく話せるように構成を練る。 自分だけの一貫したストーリーに基づいた回答集は、自信を持って面接に臨むための最強の武器となる。 8-5.STEP5:企業情報から求める人物像を導き出す 個別の企業の選考に進む段階では、その企業が「どんな人材を求めているのか」を徹底的に分析する。 採用サイトのメッセージ、社長のインタビュー記事、中期経営計画などを読み込み、企業の理念や今後の方向性を理解する。 そこから、その企業が求める人物像を自分なりに導き出し、自分の強みや経験の中から、その人物像に合致する要素を重点的にアピールする準備をする。 企業への深い理解を示すことで、他の就活生との差別化を図ることができる。 8-6.STEP6:企業ビジョンと人生観の合致を作る 企業のビジョン(将来のありたい姿)と、自分の人生観(どう生きたいか、何を成し遂げたいか)との間に、どのような接点があるのかを見つけ出し、言語化する。 この作業により、志望動機に深みと熱が加わり、面接官の心を動かすことができる。 単なる憧れではなく、人生をかけてその企業のビジョンを実現したいという覚悟を示すのだ。 8-7.STEP7:10年後のモデルケースを探して言語化 STEP3で調べたキャリアパスをさらに具体化し、10年後に自分がその会社でどうなっていたいか、理想のモデルケース(ロールモデル)を明確に描く。 可能であれば、OB訪問などで実際にその企業で働く10年目の社員に話を聞き、リアルな情報を得ることが望ましい。 未来への解像度の高さが、君の本気度を証明する。 8-8.STEP8:録音・撮影をして表情・声を確認する 作成した回答集を、実際に声に出して話す練習をする。 その際、スマートフォンなどで自分の様子を録画・録音し、客観的に見直すことが非常に重要だ。 自分では気づかない癖を修正することで、面接での印象は格段に良くなる。 理想の自分を演じるのではなく、他者から見られたときの印象を最も大事にすると効果的な面接対策となる。 8-9.STEP9:本番の緊張感で対面の面接練習を組む 最後の仕上げとして、本番さながらの緊張感の中で面接の練習を行う。 大学のキャリアセンターや、我々のような就活エージェントが実施する模擬面接を活用するのが最も効果的だ。 本番の空気に慣れておくことで、過度な緊張を防ぎ、本来の力を発揮できるようになるだろう。 練習でできないことは本番では絶対にできない。万全の準備こそが、結果として最短ルートになる。 9.就活初期と面接対策では自己分析の役割が違う! 「自己分析」は、就活において最も重要なプロセスの一つだが、実は就活のフェーズによってその目的や役割は大きく異なる。 多くの学生が、就活初期に行った自己分析の結果をそのまま面接まで使い続けてしまうが、それでは不十分だ。 ここでは、就活初期と面接対策期における自己分析の違いと、面接を突破するための「企業起点」の自己分析の重要性について解説する。 9-1.就活初期の自己分析は自分が起点 就活を始めたばかりの時期に行う自己分析は、「自分」が起点となる。 これは、自分の過去の経験を振り返り、「自分は何が好きで、何が得意なのか」「どんな時にやりがいを感じるのか」といった、自分の価値観や興味の方向性を明らかにするための作業だ。 この自己分析を通じて、自分がどのような業界や職種に興味を持つのか、大まかな方向性を定めることが目的となる。 まずは自分という人間を深く理解し、就職活動の羅針盤となる「軸」を見つけ出すことが全てのスタート地点だ。 9-2.面接対策の自己分析は企業が起点 面接対策の段階で行う自己分析は、「企業」が起点となる。 つまり、志望する企業が「どのような人材を求めているのか」をまず理解し、その求める人物像に対して、自分の経験や強みの中から「どの部分を切り取ってアピールすれば最も響くか」を考える作業だ。 これは、自分を偽るのではなく、自分の多面的な魅力の中から、相手に最もフィットする一面を見せるという戦略的なアプローチである。 9-3.自己分析のやり方が就活面接の通過率を決める 面接の通過率が高い学生は、この「企業起点」の自己分析を徹底している。 自分の持っているカード(経験や強み)の中から、相手(企業)が最も欲しがるカードを的確に選び出し、提示することができるのだ。 この地道な作業こそが、面接の通過率を劇的に高めるための鍵といえるだろう。 10.【注意点】言ってはいけない就活面接のNGワード集 面接では、たった一言で評価を大きく下げてしまう「NGワード」が存在する。 自分ではそのつもりがなくても、受け身な姿勢や他責思考、準備不足を疑われてしまう可能性がある。NGワードは、君のポテンシャルを曇らせ、意欲がないと誤解されるリスクをはらんでいる。 ここでは、特に注意すべきNGワードをいくつか紹介する。 特に、自信のなさや他者への依存を感じさせる表現は、自律的な人材を求める企業にとっては大きなマイナスポイントだ。 ポジティブで主体的な表現に言い換えることを常に意識するだけで、君の印象は大きく変わる。 事実、マーケティングなどでコピーライティングが存在するように、言葉というのは、ものごとの印象を決定づける効果があるのだ。 11.おさえておきたい就活面接のよくあるQ&A ここでは、就活生からよく寄せられる、面接に関する素朴な疑問についてQ&A形式で回答していく。 細かいことのように思えるが、知っておくことで不安が解消され、自信を持って面接に臨めるようになるはずだ。 11-1.就活はいつからはじめるべきですか? 一概には言えないが、大学3年生の夏頃からインターンシップに参加し、業界や企業への理解を深め始めるのが一般的だ。 自己分析や業界研究は、早ければ早いほど良い。 のんびりしていると、あっという間に周りに置いていかれてしまうのが今の就活である。 まずは業界研究から始め、自分の興味の方向性を探ることからスタートしよう。 11-2.就活の面接は平均で何回ありますか? 企業によって様々だが、一般的には2回から4回程度であることが多い。 回数に一喜一憂せず、一回一回の面接に集中することが重要だ。それぞれのフェーズで求められる役割を理解し、準備に臨もう。 11-3.就活の面接場所はどこが多いですか? 対面面接の場合、基本的にはその企業のオフィス(本社や支社)で行われることが多い。企業の雰囲気を肌で感じられる良い機会でもある。 最近では、オンライン面接も主流になっており、場所を問わず選考に参加できる機会が増えている。 オンラインの場合は、自宅の通信環境などを万全に整えておくことがマナーだ。 11-4.ESの深堀り質問はどう対策すればいいですか? 最も効果的な対策は、ESを書き上げた段階で、友人や当社のような就活エージェントなど、第三者に読んでもらい、質問をしてもらうことだ。 この「模擬深掘り面接」を繰り返すことで、どんな角度から質問が来ても、落ち着いて対応できるようになる。 自分の言葉で、一貫性を持って語れるようになるまで、徹底的に練習しよう。 11-5.面接合格・不合格フラグがあれば教えてください 明確なフラグというものは存在しない、というのが正直な答えだ。しかし、合格の可能性が高い「脈ありサイン」はいくつか存在する。 ただ、あくまで指標のひとつであり、普通に落とされるのも 逆に、面接時間が極端に短い、メモをほとんど取らない、といった場合は厳しい結果になる可能性もあるが、一概には言えない。 結果を気にしすぎるより、目の前の面接官との対話に集中することが大切だ。 12.IT業界専門就活支援サービスはユニゾンキャリア IT業界に特化しているからこそできる、専門的な視点からの自己分析のサポート、企業ごとの詳細な面接対策、入社後のキャリアプラン設計まで、一人ひとりに寄り添って徹底的に支援するのが我々の強みだ。 12-1.ユニゾンキャリアの就活成功インタビュー① 12-2.ユニゾンキャリアの就活成功インタビュー② 12-3.ユニゾンキャリアの就活成功インタビュー③ この記事が、君の就活の助けになれば幸いだが、もし少しでも迷いや不安があれば、ぜひ一度、下のボタンから無料相談に申し込んでみてほしい。

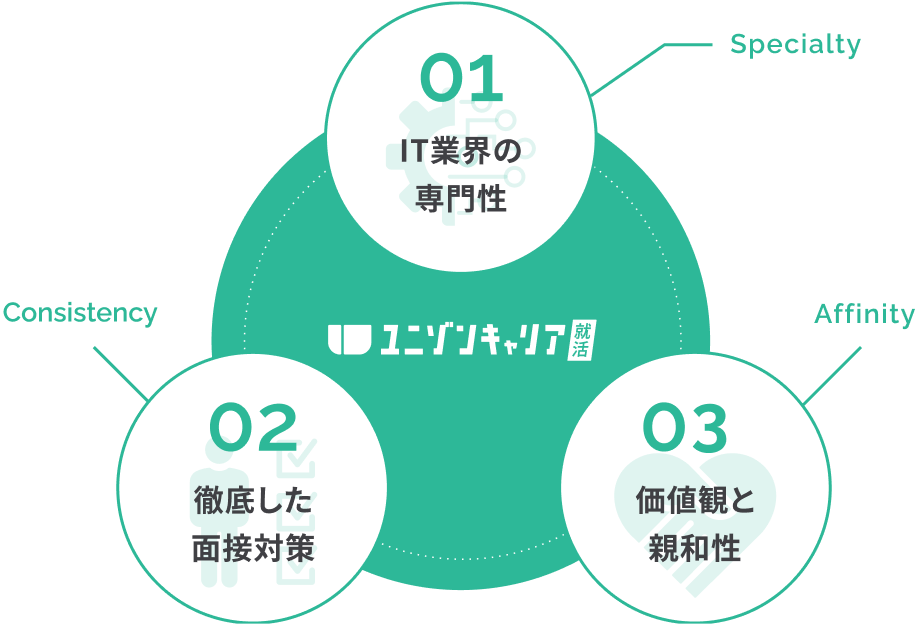

とは?履歴書との違いから見本ダウンロード付きで解説!-460x259.png)