最初に読むべき1記事

IT業界とは?分類、職種、企業の特徴から全体像を就活生向けにわかりやすく解説!

1.IT業界とは何をする業界? ITとは「Information Technology(情報技術)」の略称だ。 コンピューターやインターネットといった技術を使って、情報を「取得」「加工」「保存」「伝達」するためのサービスを提供する業界全体を指している。 現代社会において、情報技術は電気や水道のようなインフラ(社会基盤)と同じくらい重要になっている。あらゆるビジネスがITを基盤としており、IT業界の役割はますます大きくなっているのだ。 この業界は大きく5つの分野に分類される。 それぞれのビジネスモデルや構造の違いを理解することで、IT業界の全体像がより明確に見えてくるぞ。 2.インターネット・Web業界の職種・企業・特徴 インターネット・Web業界は、SNSやECサイトなど、主に個人ユーザー向けのサービスを展開している。広告収入や月額課金(サブスク)が主な収益源だ。 トレンドの変化が激しく、新しい技術やビジネスモデルが生まれるのが特徴だ。若手にも裁量権が与えられやすい、活気のある業界といえる。 2-1.インターネット・Web業界の職種 インターネット・Web業界には多様な専門職が存在する。 職種説明プロダクトマネージャー市場のニーズを分析し、どんなサービスを作るか、どんな機能を追加するかを決定する、まさに製品の船頭役UI/UXデザイナープロダクトマネージャーが描いたビジョンを、具体的な画面デザインや使いやすい操作性に落とし込む役割WebエンジニアUI/UXデザイナーの設計に基づき、プログラミングでサービスを実現Webマーケター完成したサービスを世に広めるのが仕事。SEO対策で検索順位を上げたり、SNS広告を運用したり、データ分析ツール(Google Analyticsなど)を駆使して効果測定と改善を繰り返す。 特にWebマーケターやプロダクトマネージャーは、顧客の心理や市場トレンドを読む力が重要になるため、文系出身者がその強みを存分に発揮できる職種だ。 2-2.インターネット・Web業界の企業 代表格は、GAFAMに代表される外資系企業と、国内のメガベンチャーだ。 これらの企業は自社でサービスを開発・運営している「事業会社」であり、自分たちのプロダクトを世に送り出し、成長させていくダイナミズムを味わえるのだ。 社風は自由闊達で、実力主義の傾向が強い。変化のスピードが速いため、安定志向の学生よりも、自ら学び挑戦する意欲を持つ学生が求められている。 だから、企業選びでは、その企業のサービスが好きかどうかが、入社後のモチベーションを大きく左右する。 2-3.インターネット・Web業界の市場規模 インターネット広告費がテレビ広告費を上回り、EC化率も年々上昇するなど、市場規模は拡大の一途をたどっている。 引用:「日本の広告費」の媒体別の推移グラフまとめ【2024年版】 この成長を支えているのは、スマートフォンの普及とライフスタイルの変化だ。 人々が情報を得るのも、物を買うのも、娯楽を楽しむのも、Web上が当たり前になった。今後は、個人の好みに合わせたレコメンド技術や、Web3.0といった新しい技術が市場をさらに広げる可能性が高い。 常に新しいチャンスが生まれるため将来性は高いが、競争も激しいため、独自の価値を提供し続ける必要があり、勉強がずっとついて回る業界でもある。 3.ソフトウェア業界の職種・企業・特徴 ソフトウェア業界は、OSや業務用アプリケーションなど、コンピューター上で特定の機能を実現するプログラムを開発・提供する。 近年は、インターネット経由でサービスを利用する「SaaS」(皆さんもZoomやSlackなど、利用経験があるかもしれない)というビジネスモデルが主流だ。 企業のDXを根幹から支える、安定した需要が見込める業界である。 3-1.ソフトウェア業界の職種 中心となるのは、やはりソフトウェア開発を担うエンジニアだ。 職種説明システムエンジニア(SE)顧客の業務内容をヒアリングし、課題解決のためのソフトウェアの仕様を設計するプログラマーSEの設計書に基づきコードを記述するQA(品質保証)エンジニア製品の品質を守る役割を担う。あらゆる利用シーンを想定してテストを行い、バグを発見・報告するセールスエンジニア技術的な知識を武器に営業をサポートし、顧客に製品の技術的なメリットを説明し、導入をスムーズに進める橋渡し役 特にSEやセールスエンジニアは、顧客の業務を深く理解する能力や課題解決提案力が求められるため、論理的思考力のある文系学生にも大きなチャンスがある。 3-2.ソフトウェア業界の企業 企業は、不特定多数に製品を販売する「パッケージ/SaaS型」と、特定の顧客のために開発する「受託開発型」に大別される。 「パッケージ/SaaS型」は、毎月安定した収益が見込めるストック型ビジネスであり、近年非常に勢いがある。「受託開発型」はSIerに近い業態だ。 いずれも、モダンな開発環境や柔軟な働き方を導入している場合が多く、就活生の人気を集めている。しかし、常に競合サービスとの競争に晒されるため、製品を改善し続けるスピード感が求められる。 企業選びでは、企業が提供しているソフトウェアが何を解決しようとしているかに共感できるかが重要だ。ただ、エンジニアとして就職する場合は、パッケージ型のSaaSは技術が限定しやすいため、転職で入るのでも遅くはない。 3-3.ソフトウェア業界の市場規模 企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が強力な追い風となり、市場は大きく成長している。 かつては、企業がソフトウェアを導入するには、高価なライセンス料と自社でのサーバー管理が必要だった。しかし、SaaSの登場により、中小企業でも低コストで手軽に高機能なソフトウェアを利用できるようになったことが大きな要因だ。 これまでIT化が遅れていた業界にもソフトウェアの活用が広がり、市場全体の裾野が拡大している。SaaSの登場がある意味でソフトウェア業界の市場規模を大きく押し上げたと言っても差し支えないない。 今後は、AIを組み込んだより高度なソフトウェアや、特定の業界の課題に特化した「Vertical SaaS」の需要が高まっており、今後も市場はさらに成長していくと予測される。 ソフトウェア業界を目指すのであれば、ぜひともクラウドエンジニアを視野に入れて就職活動をするといいだろう。 4.ハードウェア業界の職種・企業・特徴 パソコン、スマホ、サーバー、周辺機器など、物理的な形を持つ電子機器を開発・製造する「モノづくり」の根幹を担う業界であり、高い技術力が国際競争力をも左右する。 「企画から製造・販売まで一貫して行う企業」と、「製造を外部委託するファブレス企業」(工場を持たない企業、例えばApple)がある。 4-1.ハードウェア業界の職種 製品を生み出す「ハードウェア開発エンジニア」が中心的な存在だ。 職種説明回路設計製品の心臓部である電子回路を設計機構設計製品のデザインや強度、構造を決定組み込みエンジニアハードウェアに組み込まれてそれを制御するソフトウェアを作る職種で、ハードとソフトの両方の知識が求められる生産技術設計された製品を効率よく、かつ高品質に量産するための生産ラインを構築・管理する。メーカーの収益性を左右する要となる職種 理系の専門性が活きる職種が多いが、グローバルな部品調達を担う購買部門や、製品の魅力を伝えるマーケティング部門など、文系が活躍するフィールドももちろん広い。 将来的にIotの開発に関わりたい人などにおすすめの業界だ。 4-2.ハードウェア業界の企業 ハードウエア業界はIT業界の中でもかなりメーカーの近いポジショニングになる。 日本のハードウェア産業はかつての勢いを失ったと言われることもあるが、それはコンシューマー向け製品の話である。 BtoB領域、特に電子部品や半導体製造装置などの分野では、世界トップクラスのシェアを誇る企業が数多く存在し、日本の技術力の高さを今なお示している。 直近のトランプ関税などでは、日本の製造装置が輸出を控えることでアメリカの企業の生産ラインが止まってしまうぐらい日本のハードウエア業界は世界の産業の中心にいるぐらいだ。 4-3.ハードウェア業界の市場規模 パソコンやスマホ市場は成熟しつつあり、製品がコモディティ化しているため差別化が難しくなっている。 しかし、ここで新たに登場したのがIoT(モノのインターネット)の波だ。 現在、主流の2nmのシリコン半導体の生産では台湾に大きく遅れる状況となっているが、日本では、ダイヤモンド半導体など技術ができつつあり、半導体市場を新たに席巻する可能性が秘められている注目の業界だ。 さらに、Iotを使ったAI家電やスマートシティーなど応用の幅が広く、何かと話題が尽きない。 今後は、単にハードウェアを売るだけでなく、集めたデータを活用して新たなサービスを提供する継続的な収益モデルへの転換が、企業の成長を左右する鍵となるだろう。 5.情報処理・SIer業界の職種・企業・特徴 情報処理・SIer業界は、顧客企業の経営課題をITシステムの構築によって解決する業界だ。顧客の業務分析から、システムの企画、設計、開発、運用・保守までを包括的に請け負うのが特徴となっている。 就活でIT業界と言えば、SIer業界を指すような構図にもなっており、ぜひとも押さえておきたい業界ともいえる。 5-1.情報処理・SIer業界の職種 情報処理・SIer業界は、顧客と開発チームの間に立つ「システムエンジニア(SE)」が主役だ。 職種説明システムエンジニア(SE)顧客の曖昧な要望を「要件定義」として文書化し、システムの骨格を決める「基本設計」、具体的な機能の仕様に落とし込む「詳細設計」といった上流工程を担うプログラマー(PG)SEが作成した設計書に基づきコーディングを行うプロジェクトマネージャー(PM)プロジェクト全体を統括し、予算や納期、品質に責任を持つ。顧客の業界知識、ITの専門知識、そしそして多くの人を動かすマネジメント能力が求められる 特に上流工程では、顧客のビジネスを深く理解する能力が不可欠なため、文系出身者がコンサルティング能力を活かして活躍しているケースが非常に多い。 文系からSEを目指すパターンの王道は情報処理・SIer業界であるといっても過言ではないのだ。 5-2.情報処理・SIer業界の企業 SIerは、成り立ちから「メーカー系(日立ソリューションズなど)」「ユーザー系(NTTデータ、野村総合研究所など)」「独立系(大塚商会など)」に分類される。 この業界を理解する上で重要なのが、顧客から直接仕事を受ける「元請け(プライム)」を頂点とする多重下請け構造だ。 多重下請け構造は、元請けが上流工程を担い、開発などの下流工程を二次請け、三次請けの企業に再委託する。 企業選びでは、このピラミッドのどの階層に位置するかを見極めて就職することが極めて重要だ。 プライム案件の比率が高い企業ほど、待遇が良く、上流工程に携わるチャンスも多い傾向にあるため、年収面で大きなアドバンテージが取れる。 しかし、元受けの企業は、見かけの平均残業時間よりも実態はかなり多かったりする点には注意が必要だ。 5-3.情報処理・SIer業界の市場規模 企業のDX投資が活発化していることを受け、市場規模は堅調に拡大している。 特に、古くなったシステムを刷新する「モダナイゼーション」や、自社サーバー(オンプレミス)からAWSなどの「クラウド」へシステムを移行する案件が市場を牽引しているのだ。 「2025年の崖」として知られる経済産業省のレポートでも、DXが進まなければ日本全体で大きな経済損失が出ると警鐘が鳴らされており、官民を挙げたIT投資は今後も続くだろう。 引用:DXレポート(経済産業省) ただし、業界の課題である多重下請け構造は、IT人材不足を深刻化させる一因ともなっている。この構造を理解した上で、自身のキャリアプランに合った企業を選ぶ視点が必要だ。 実際に、いきなり上流にいっても転職で苦労するし、じゃあ下流がいいか?と言われたら単純作業な仕事が多かったりもする。 企業選択のバランス感覚がかなり求められる業界と言っても差し支えないだろう。 6.通信業界の職種・企業・特徴 携帯電話や光ファイバーといった通信インフラを構築・運用し、社会の神経網となる通信サービスを提供する。 巨大な設備投資が必要な装置産業であり、新規参入が難しいのが特徴だ。IT業界の全てのサービスがこの通信網の上で成り立っており、社会基盤の根幹を担っている。 6-1.通信業界の職種 通信インフラの構築・運用を担う「ネットワークエンジニア」が中心だ。 職種説明ネットワークエンジニア携帯電話の基地局やデータセンター内の無数の機器を設定・管理し、安定した通信サービスを24時間365日提供し続ける。セキュリティエンジニアサイバー攻撃から通信網を守る重要性が高まっている。ソリューション営業法人顧客に対し、通信回線とクラウドサービスやセキュリティ対策を組み合わせて提案する。サービス企画5Gや次世代の通信規格「6G」を活用して、自動運転や遠隔医療といった新しいサービスを企画する。未来の社会をデザインする仕事といえる。 大規模なインフラを扱い、社会への貢献性を強く実感できるのがこの業界の職種の魅力だ。また、通信インフラはなくなると、IT製品は使えなくなってしまうため、需要もかなり安定している。 実際、コロナ以前までは開発職のほうが積極的な採用を行っていたが、コロナ以降は逆転現象が発生したほど、不景気に強い業界だと言える。 6-2.通信業界の企業 国内市場は、NTTグループ、KDDI、ソフトバンク、そして新規参入の楽天モバイルの4大キャリアがしのぎを削っている。 これらの企業は、安定した通信事業で得た莫大な収益と顧客基盤を元に、近年は非通信領域への展開を加速させているといった状況だ。 つまり、「通信の会社」から、通信を基盤とした「ライフデザインカンパニー」や「ソリューションプロバイダー」へと自己変革を図っている最中だ。 安定性に加えて、こうした変革期ならではのダイナミックな事業展開に魅力を感じる学生にとっては、面白い選択肢となるだろう。 ただ、やはり入社自体はかなり難易度が高いため、それなりに対策が必要な業界であることは理解しておいたほうがいい。 6-3.通信業界の市場規模 国内の携帯電話契約数は飽和状態にあり、通信料収入だけで見れば市場は成熟期だ。なんなら、人口減少に合わせて契約数自体は将来的にシュリンクする可能性が高い。 しかし、これは一面的な見方であり、真の成長領域は、次世代通信規格「5G」の普及によって生まれる新たな市場にある。 引用:総務省(我が国における電気通信分野の現状) あらゆるモノがインターネットに繋がるIoT時代において、その通信を担う通信業界の重要性は増している。 楽天などは、「楽天シンフォニー」といった基地局の特許技術の輸出を検討していたり、通信インフラの構築は発展途上国とも密接な関係にあり、もはや国内産業だけにとどまらない。 このように、通信インフラという土台の上で、どのような花を咲かせるかが今後の成長の鍵を握っている。 7.IT業界の全体像!将来性と今後の展望 ここまで5つの分野を見てきたが、最後に業界全体の将来性と、君たちが活躍するために必要な視点を解説する。 変化の激しい時代だからこそ、未来を見通す力は重要だ。 7-1.IT業界の市場規模と今後の成長率 IT業界の市場規模は、今後も高い成長率で拡大していくことが確実視されている。その根源にあるキーワードが「DX」と「クラウド」だ。 DXとは、企業がデータとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには組織や企業文化までも変革すること。そのDXを実現するための強力な武器がクラウドという関係性になる。 引用:総務省(日本のパブリッククラウドサービス市場規模(売上高)の推移及び予測) AWSやAzureといったクラウドサービスを利用すれば、企業は自前で高価なサーバーを持つことなく、最新のITインフラを安価かつ柔軟に利用できる。 クラウドの普及が、これまでIT活用が難しかった中小企業やスタートアップのDXを加速させ、結果としてIT業界全体の需要を底上げしている状況だ。 キャリア的には将来的にクラウドエンジニアに付けるポテンシャルがあるインフラエンジニアなどからスタートさせることがおすすめだ。 7-2.IT業界は変化が激しい?人手不足の現状 IT業界は、技術の進化とビジネスの変化が非常に速く、常に学び続ける姿勢が求められる。しかし、この変化こそが君たち就活生にとって最大のチャンスだ。 なぜなら、IT需要の爆発的な増加に対し、その担い手であるIT人材の供給が全く追いついていないからだ。経済産業省は2030年に最大約79万人のIT人材が不足すると予測している。 引用:IT人材育成の状況等について(経済産業省) スキルを身につけた人材にとっては、企業を「選べる」立場が続くことを意味する。特に、新しい技術への適応力が高い若い世代は、企業から喉から手が出るほど求められている。 まったくITの知識がない文系からでも、入社後の研修や自己研鑽によって、数年後には第一線で活躍できる可能性がある。 7-3.IT業界の将来性は衰退?なくなる可能性 AIの進化でエンジニアの仕事がなくなるという声もあるが、それは大きな誤解である。正確には「AIにできる仕事はAIに任せ、人間にしかできない仕事の価値がより高まる」と捉えるべきだ。 創造性やコミュニケーションを伴う仕事は、AIが代替することは難しい。事実として、以下のように高度な人材や事業を引っ張るような人材は中でも必要とされていることがわかるだろう。 引用:DX白書(デジタル事業に対応する人材の「量」の確保(職種別)) IT業界がなくなるのではなく、全ての産業がIT化する中で、ITを「使いこなす」人材の重要性が増していく。 さらに、AI自体を設計するAIエンジニアや学習データなどを集める機械学習エンジニア、データサイエンティストなどの理系人材にはかなり追い風な状況が続いていくことが予想される。 8.新卒でIT業界に入るメリットとデメリット どんな業界にも光と影がある。ここではIT業界で働くことのメリット・デメリットを整理し、君が後悔しないための視点を伝えたい。 8-1.IT業界のメリットと向いている人 IT業界で働くメリットは計り知れない。IT技術は今後いろいろな業界においても共通言語になる可能性が高く、高度なポータブルスキル(持ち運び可能な専門性)が身につくため、キャリアの選択肢が格段に広がる。 加えて、より良い条件を求めての転職、フリーランスとしての独立や海外での就職も夢ではない。 加えて、日本の基幹産業として、業界全体が成長しているため、他業界に比べて年収水準が高い傾向にある。 特に成果主義の企業では、20代で年収1000万円を超えることも少なくない。さらに、リモートワークやフレックスタイム制など、働き方の自由度が高い企業が多いのも魅力だ。 以下のような人は、IT業界で働くのに向いているだろう。 8-2.IT業界のデメリットと向いていない人 一方で、恩恵が大きい分、リスクも無視はしないほうがいいだろう。最大のデメリットは、技術の進化に常に追従し、学び続けなければならないことだ。 「学生時代の勉強で終わり」とはならず、業務時間外での自己学習が求められる場面も多い。IT業界で活躍する人はあんまり勉強ばっかりしていないと言っていたりするが、業界に入ってすぐは勉強時間は確保したほうがいい。 また、プロジェクトの納期前など、一時的に労働時間が長くなることもある。 特にSIer業界の多重下請け構造の上層に位置する企業に就職した場合、労働時間が厳しい現実に直面する可能性も否定できない。いわゆる、「デスマーチ」と呼ばれる状態だ。 逆に言えば、下層のほうが長時間労働は少ない反面、給料も少ない傾向にある。だからこそ、企業選びの段階で、その企業が社員の成長を支援する文化を持っているかを見極めることが重要だ。 9.IT業界を目指す学生のための就活Q&A ここでは、就活生からよく寄せられるIT業界に関する質問に、Q&A形式で、より具体的に答えていこう。 9-1.IT業界がやめとけって言われる理由は何ですか? 「やめとけ」と言われる背景には、「多重下請け構造」「終わりのない学習」「厳しい納期」など、ネガティブなイメージがある。 一部の企業やプロジェクトでは事実だが、業界全体を代表するものではない。大切なのは、そうした企業を避けるための「目」を持つことだ。 実際、最もIT業界で気を付けなければいけないのが、スキルが身に付かない仕事をさせる悪徳企業の存在だ。ここは避けてしまえば問題ないが、もし入ってしまったらスキルを身に付けるどころか、キャリア形成に悪影響がでてしまう。 ただ、こうした悪い話というのは、ネガティブな情報に怯えるのではなく、回避するための知識として活用してほしい。 9-2.IT業界の年収ってどのくらいですか? IT業界の平均年収は、日本の全産業の平均を大きく上回る。情報通信業の平均年収は632万円(参考:令和4年分民間給与実態統計調査結果について(国税庁))と、高い水準にある。 しかし、この業界の年収は「平均」で語る意味があまりない。なぜなら、スキルや専門性によって、その差が極端に開くからだ。 スキルを磨けば青天井で収入を増やせる可能性がある、というのがIT業界の年収の最大の特徴だ。 また、転職でIT業界に入るとキャリア形成を計画的にしないとなかなか年収が上がりにくかったりするので、むしろ新卒のタイミングでIT業界に入っておくというのは年収面でかなりメリットが大きいと言える。 9-3.IT業界に進む人はどんな職種を選びますか? 進む学生のバックグラウンドによって結構変わってくる。 最近のトレンドとしては、文理を問わず、ビジネスとテクノロジーの両方の視点が求められる「プロダクトマネージャー」や、データ分析とマーケティング施策を繋ぐ「Webマーケター」への注目も高まっている。 文系でも挑戦できる職種は多いので、まずは自分の就活の方向性を見極めることが大切だ。 9-4.IT業界と広告業界って違うんですか? インターネット広告がマーケティングの主戦場となった今、両者の境界は曖昧になっている。 伝統的な広告代理店がデジタル部門を強化する一方、IT企業(特にWeb業界)は広告プラットフォームを提供し、自ら広告運用まで手掛けている状況だ。 広告に興味があるなら、両方の業界の企業を比較検討してみると面白いだろう。 わかりやすく、分けるとしたら広告業界の中でもIT業界に属するのはWeb広告といった感じだ。ここは半分以上、Web業界に片足を突っ込んでいるので、IT業界といっても差し支えない。 9-5.IT業界にゲーム業界は含まれますか? IT業界に含まれると解釈するのが一般的だ。現代のゲームは、高度なグラフィックを実現する「ソフトウェア」であり、オンラインで多くの人が繋がる「インターネットサービス」だからだ。 PlayStationのような「ハードウェア」を開発する企業もあれば、スマホゲームを開発・運営する企業もある。ビジネスモデルも多岐にわたり、IT業界の様々な要素が凝縮された、非常に専門性の高い分野だ。 ユーザーの反応がダイレクトに伝わり、世界中に熱狂的なファンを生み出せるのが大きな魅力といえる。 実際、ゲーム業界に入ってゲームをプレイするのが嫌いになったという人が現れるぐらいだ。 IT技術で人々を楽しませたい、熱中させたいという夢を追いかけられる人にとっては、最高の舞台といえるだろう。 10.IT専門就活支援サービス「ユニゾンキャリア」の就活体験談 ここまでIT業界について詳しく解説してきたが、いざ就活となると「自分に合う企業が分からない」「文系でも本当に大丈夫?」といった不安は尽きないものだ。 そんな学生一人ひとりの悩みに寄り添うのが、IT専門の就活支援サービス「ユニゾンキャリア」だ。 当社は新卒の就活支援だけでなく、社会人向けの転職支援サービスも行っている。 だからこそ、目先の就活だけでなく、「内定した企業でどのようにキャリアを積んでいけば、市場価値の高い人材になれるのか」という長期的な視点でのアドバイスができるのが最大の強みだ。 もし、君がIT業界への就職を少しでも考えているなら、ぜひ一度、無料の相談会に参加してみてほしい。 私がこの記事で伝えたかったことの、さらに先にある具体的な道筋を一緒に見つけられるはずだ。下のボタンからお気軽にご相談を。

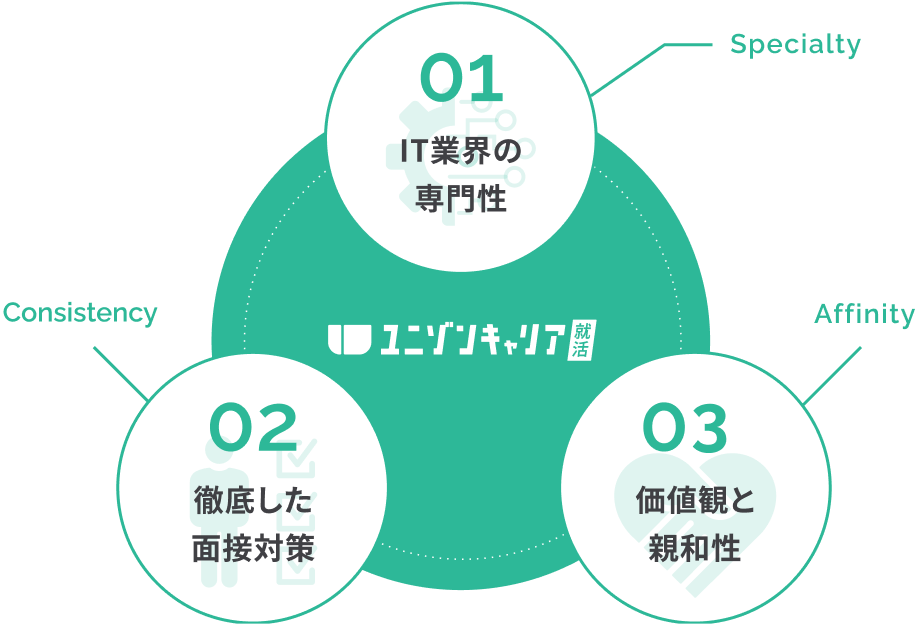

とは?履歴書との違いから見本ダウンロード付きで解説!-460x259.png)