最終更新日:2025.04.04

インフラエンジニアの監視業務とは?監視の重要性と運用・保守との関係を解説

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリアの編集部」の真心です。

本記事のトピックスはこちら!

- インフラエンジニアの監視って何?

- インフラエンジニアの監視って何をするの?

- インフラエンジニアの監視のポイントは?

インフラエンジニアの「監視業務」は、安定したシステム運用のために必須の工程となっています。

監視業務単体で行うことは少なく、運用とセットの業務になることが多いです。

今回は監視業務だけを掘り下げて詳しく見ていきます。

未経験から転職した場合は、大半の人がここからスタートするので、ばっちり抑えておいてください。

記事の要約

本記事では、インフラの監視について知りたい方を対象に、監視業務とは何か、目的や業務の流れを解説します。またインフラ監視作業をするうえで重要なポイントも分かりやすく紹介します。

あなたの選択が武器になる

IT専門転職サービス

ユニゾンキャリア

=======無料相談は下のボタンから ▼=======

1.インフラエンジニアの監視とは?

インフラエンジニアの監視とはどのような位置付けなのか、役割や目的について解説します。

1-1.監視業務の位置づけと役割

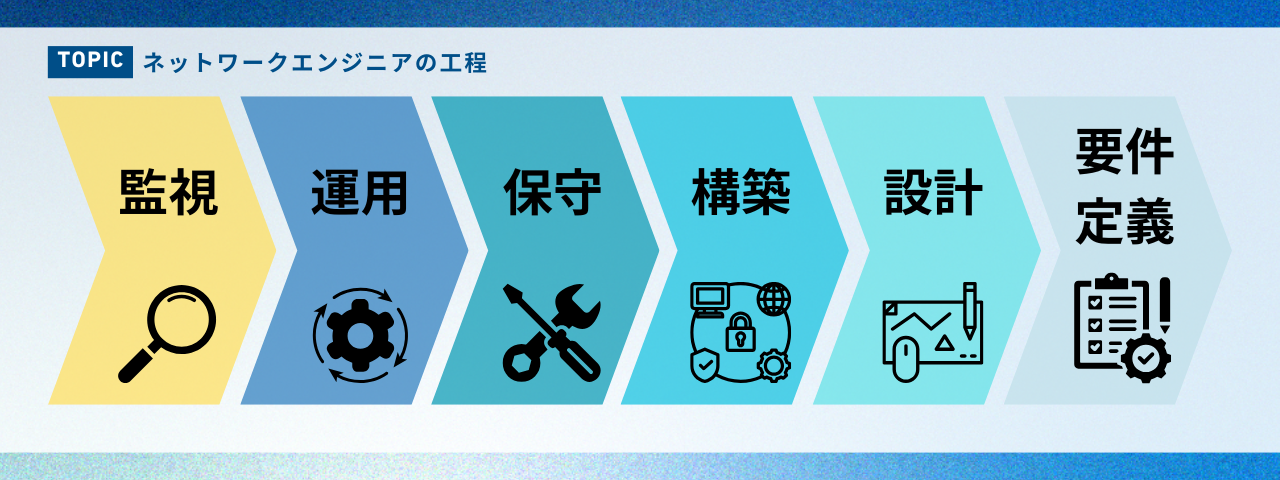

監視業務はインフラ業務の全工程の中で、最も下流に位置するフェーズです。

高度な技術を必要としない傾向にあります。そのため、未経験からインフラエンジニアになる方の最初の業務が監視になるケースは多いです。

「未経験でも可能な仕事」と聞くと難易度が低いのかと思うかもしれませんが、インフラ運用において、監視は非常に重大な役割を持っています。

監視業務は、障害の早期発見と迅速な対応を可能にする役割があります。普段インターネットバンキングや電子マネーがトラブルなく稼働しているのは、監視業務に携わる方がいるからなのです。

監視なくして、安定したシステム運用は実現できません。

監視データを分析し、傾向と対策を練ることで、インフラ最適化のための重要な情報源となります。

1-2.インフラ監視の目的

インフラ監視の目的は、障害の予兆を捉え、影響範囲を最小限に抑えることが挙げられます。

システムの安定稼働を支えるために、リソースの利用状況を可視化し、適切な「キャパシティ管理」を行います。

キャパシティとは、システムやソフトウェアの最大能力値のことです。キャパシティが不足しているとシステムの安定稼働に支障をきたします。

一方、キャパシティが過剰な場合はコストの無駄が発生していることになります。

システムのリソースがどこに割かれているのか分析して、過不足なくキャパシティを管理しなければなりません。

また、セキュリティ上の脅威を検知し、速やかに対処する必要があります。監視ツールを用いて、システムの異常をいち早く共有することが求められます。

「サービスレベルアグリーメント(SLA)」の遵守状況を確認するのも業務のひとつです。

サービスレベルアグリーメントとは、顧客に提供するサービスのレベルを規定した契約のことで、稼働時間や応答時間などの指標を規定します。

2.インフラ監視の主な業務内容

ここでは、インフラの監視でどのような業務を行うのか、詳しく解説していきます。

2-1.監視対象と監視項目

インフラの監視業務で、どのようなものを対象に行うのか、下記の表にまとめました。

| 監視対象 | 監視項目 |

|---|---|

| サーバ | CPU使用率、メモリ使用率、ディスク容量、プロセス状態など |

| ネットワーク | トラフィック量、応答時間、パケットロス、エラー率など |

| アプリケーション | レスポンスタイム、エラー発生状況、ログ内容など |

| セキュリティ | 不正アクセス attempts、ウイルス検知、脆弱性の有無など |

監視対象はサーバ、ネットワーク、アプリケーション、セキュリティの4種類で、それぞれ監視する項目が定められています。

システムに異常がないか監視するには、各項目における数値のチェックが必要です。

システムが停止してからの対応では甚大な被害が生じるリスクがあるため、数値の変化からトラブルの予兆をいち早く発見して、原因を探すことが求められます。

2-2.監視業務の種類

インフラの監視業務は、リソース監視、死活監視、遅延監視、経路監視の4種類があります。

「リソース監視」では、サーバーに過度な負荷がかかっていないか、使用状況に余裕はあるか確認することで、リソースの最適化が可能です。

「死活監視」では、機器やサービスの稼働状態を監視し、停止や故障がないかチェックします。重大なセキュリティ事故を防ぐために必須の作業です。

「遅延監視」では、応答が遅ければ調整してレスポンスを高速化するなどの対策を立てられるので、システムをより快適に動かすために必要な作業です。

「経路監視」では、通信量を監視することでアクセス状況をチェックし、ビジネスの損失を防ぐ役割があります。

2-3.監視ツールの活用

監視作業においては、NagiosやZabbixなどのオープンソース監視ツールを導入・設定するとともに、商用ツールの評価・選定も行うことが重要です。

さらに、シェルスクリプトやPythonを利用した監視の自動化を推進し、GrafanaやKibanaを活用したダッシュボードで監視状況を可視化します。

定期的なデータ分析を基に監視ルールや閾値を見直すことで、運用の安定性と効率性を継続的に高めていきます。

2-4.障害対応とエスカレーション

監視担当者にとって、障害が発生した際の対応と「エスカレーション」も重要な仕事です。エスカレーションとは、上位者へ状況を報告し指示を仰ぐことです。

監視業務では、システムからのアラート通知を受け、障害を確認します。障害がどこで発生しているのか、切り分けと原因特定を行い、エスカレーションを行います。

日々の監視だけでなく、復旧作業を実施し、サービスを正常な状態に戻すまでが業務です。

なお、重大な障害については、上位管理者へエスカレーションを行います。

3.インフラ監視で求められるスキルと知識

インフラ監視で求められるスキルと知識について詳しく解説します。

3-1.技術的スキル

監視業務はツールを用いて行うため、監視ツールの設定・運用スキルが必要です。

もちろん、システムをより効率化して安定させるために、ネットワーク、サーバ、ストレージ、仮想化技術に関する深い理解が求められます。

また、監視業務はいかにヒューマンエラーをなくして、自動化による効率化を図れるかが重要です。そのため、スクリプト言語(シェルスクリプト、Pythonなど)を用いた自動化能力も求められます。

なお、インフラ監視ではデータベースの障害を防ぐための監視も行います。

そのためにSQL操作スキルも必要になる場合があります。

3-2.運用・管理スキル

インフラ監視では、下記のような運用・管理スキルも必要です。

- インシデント管理プロセスの理解と実践経験

- 問題解決のための論理的思考力とコミュニケーション能力

- システム運用におけるドキュメンテーションの重要性の理解

- ITILなどのITサービスマネジメントフレームワークの知識

インシデント管理は、損失を防ぐため、システムをいち早く復帰させるプロセスのことです。インシデントとは、サービスが正常に稼働できていない状態を指します。

事象を切り分けて原因を探すなど、問題解決のために論理的思考力・コミュニケーション能力も求められます。

システム運用では、属人化を防ぐためにドキュメンテーションも大切な仕事です。誰が担当者になっても全容がわかるようにドキュメントに残しておくことが求められます。

ITIL (Information Technology Infrastructure Library)などのITサービスマネジメントフレームワークの知識も重要です。これまでのITサービス管理の成功事例がまとめられています。

4.運用と監視がセットで語られる3つの理由

インフラエンジニアにおいては、運用と監視がセットで扱われることが多いです。なぜセットで語られるのか、3つの理由を解説します。

- 監視情報の運用改善への活用

- 運用と監視の密接な連携

- 監視と運用・保守のサイクル

4-1.監視情報の運用改善への活用

1つ目の理由は、監視業務で得られたデータをシステム運用の改善に用いるからです。

監視で得られたデータは、システム運用改善のための貴重な情報源となります。空きリソースの状況やパフォーマンス傾向の分析により、ボトルネックを特定し、最適化施策の立案に役立ちます。

監視情報を活用したキャパシティプランニングにより、適切なリソース配分が可能です。

キャパシティプランニングとは、サービスのレベルによって最適な処理能力などを見積もって、システムの構成を検討することを指します。

また、監視データの傾向を分析することで、将来の障害予測にも役立ちます。

4-2.運用と監視の密接な連携

2つ目の理由は、運用と監視が密接に連携することで、システムの障害に素早く対応できるようになるからです。

より効果的なインフラ管理を実現できるようになります。

障害が発生した際は、監視で検知した障害情報を、運用チームと速やかに共有することが重要になります。一刻も早くシステムを復旧させるために素早い情報共有が必要です。

また、定期的な情報交換により、両チームの業務理解を深め、円滑な協力関係を構築できます。

監視と運用の一体化により、インフラ全体のパフォーマンス向上が期待できます。

4-3.監視と運用・保守のサイクル

3つ目の理由は、インフラの下流工程が監視と運用・保守のサイクルで成り立っているからです。

監視によって異常が検知されたら、速やかに運用チームへ通知が来ます。運用チームは、監視チームから提供された情報を基に、迅速な障害対応と復旧作業を行います。

トラブル対応が完了したら、障害の再発防止のため、保守チームと根本原因分析を実施し、必要な保守作業や改善策の検討が必要です。

監視と運用・保守のサイクルを継続的に回すことで、システムの安定性と信頼性が向上します。

予兆の検知から障害の対処、再発防止のための恒久対策まで、PDCAサイクルを円滑に回すのが重要です。

5.インフラエンジニアの転職はユニゾンキャリア

「エンジニア転職に向けて準備を進めたい」「ただ、何から進めれば良いか分からない」と悩む方は多いです。

そんなときは、転職エージェントと二人三脚で転職を進めてみませんか?

5-1.ユニゾンキャリアのサービス特徴

ユニゾンキャリアは、IT業界に特化した転職支援サービスです。

エンジニアを目指すあなたの悩みに寄り添い、相談から内定までを全て無料でサポートします。

未経験からエンジニアに転職する場合、「新しい仕事に付いていけるのだろうか」と不安に感じるのではないでしょうか?

ユニゾンキャリアでは、未経験からでも安心して働けるよう、充実した研修制度を提供する優良企業の求人を1万件以上取り扱っています。

口コミ評価

あなたの希望に合わせて最適な企業を紹介することが可能です。

- 未経験からITエンジニアになれるか不安

- 前職をすぐに辞めてしまったけれどエンジニアになれるだろうか

- 手に職をつけて安定したキャリアを築きたい

- 上流から下流工程まで幅広く挑戦したい

- 年収アップを叶えたい

- 着実にできることを増やして自信を付けたい

というお悩みをお持ちの方、大歓迎です。悩む前にぜひ、当社にご相談ください。

あなたのキャリアプランに合わせて、徹底的にサポートいたします。

\ご相談から内定まで完全無料/

5-2.ユニゾンキャリアの転職成功事例

成功者インタビューより

ーなぜインフラエンジニアを選択したんですか?

転職活動を始めた時は全く知識がなくて、開発エンジニアとインフラエンジニアのどちらの職種がよいのかも分かりませんでした。

ユニゾンさんに相談してから、開発エンジニアとインフラエンジニアの説明をしていただき、やっと理解できたんです(笑)

そして、ユニゾンさんが運営している無料スクールを受講し、どちらも勉強したうえで、インフラエンジニアを選択しました。

ー転職活動時に不安だったことはありますか?

不安なことだらけでした。まずIT業界が幅広すぎて全くわかりませんでした。

面接も知識がないため何を話せばいいのか分からなかったですし「今までの仕事の経験を活かせるのか?」「自分をどう売り出そうか…」など転職活動していた時は色々悩んでいましたね。

あと、スキルを身に付けられる企業に入社できるかも不安でした。

ー不安だった部分はどのように拭いましたか?

ユニゾンキャリアさんに相談してから不安だった部分はほとんど解消されて、転職活動もかなり楽になりました。

業界理解や仕事の理解を知ることで、自分でもやっていけそうと感じることができました。

ー現職に決めた理由を教えてください!

研修制度が充実しているから、というのが大きいですね。

未経験のため、研修が充実している企業が良いなと思っていたので、2ヶ月間も研修期間があるのは魅力に感じました。

さらに実践を交えた研修もあり、未経験の自分からすると、実際の業務を想定した研修を受けられるのはかなり魅力的でしたね。

ユニゾンキャリアでは、あなたの希望と異なる求人に応募させる、転職を急かすといったことは一切ありません。自身のペースで、納得のいく転職ができるように、企業を厳選して紹介します。

相談から内定まで「完全無料」で利用できますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。