最終更新日:2025.04.04

インフラエンジニアの要件定義とは?機能要件・非機能要件を解説!

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリア編集部」真心です。

本記事のトピックスはこちら!

- インフラの要件定義って何をするの?

- インフラの要件定義って何を決めるの?

- 要件定義をうまく進めるためには?

未経験から転職するとなると、業界用語の意味が分からないことは多いですよね。

実際に、当社にも「インフラエンジニアの要件定義って何をするの?」「要件定義ってなんで重要なの?」といった質問を受けることがあります。

要件定義では顧客折衝が主な仕事内容となるため、上流工程を目指す方はコミュニケーション力を磨く必要もあります。

本記事では、「インフラエンジニアへの転職を考えている未経験の方」を対象に、機能要件・非機能要件の違い、非機能要件の定義時のポイントについて、解説していきます。

あなたの選択が武器になる

IT専門転職サービス

ユニゾンキャリア

=======無料相談は下のボタンから ▼=======

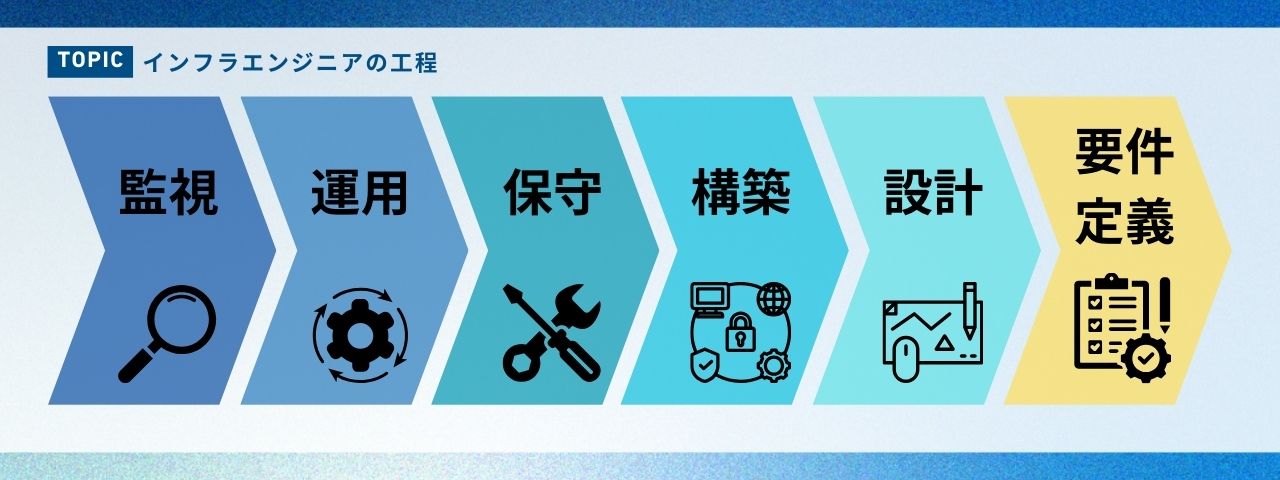

1.インフラエンジニアの要件定義とは?

インフラエンジニアにおける要件定義とは、顧客のニーズ(実現したいこと)と、エンジニア側でコストを含め実現可能な範囲を擦り合わせて、合意を形成していく作業のことです。

1-1.インフラの要件定義の役割

インフラエンジニアの要件定義の役割は、システムの目的や範囲、条件などを明確化することです。

- システムの目的や範囲、制約条件を明確にする

- 開発チームやエンドユーザーのインフラに対するニーズを把握し、実現可能な要件を定義する

- プロジェクトの予算や期間内で構築可能なインフラ要件レベルを見極める

要件定義をすることで顧客が何を実現したいのか、それに対しエンジニア側はいくらでどこまでの範囲を実現できるのか見極められます。

なお、インフラの要件定義で決まった内容は、後に控えるインフラ設計・構築・テストといった工程の基準となるため、絶対に変更がないよう情報を精査しなければなりません。

これらのことから、要件定義が最も重要な工程であるといわれています。

1-2.機能要件と非機能要件

要件定義のフェーズで明確化するものは2種類あります。それが「機能要件」と「非機能要件」です。

| 要件の種別 | 定義すること |

|---|---|

| 機能要件 | ・サーバーの台数と種別 ・必要なミドルウェアやOS ・必要な周辺機器(ストレージ装置・テープ装置など) ・システム要件 ・ネットワーク要件 |

| 非機能要件 | ・データベースのバックアップ頻度 ・セキュリティ認証や利用制限 ・不正監視のためのログ集積 ・ネットワーク攻撃の対策 |

機能要件はシステムが「何をするか」を定義したもので、開発チームが主体となって定義するのが一般的です。

一方、非機能要件はシステムが「どのようにあるべきか」を定義したもので、システムの性能や信頼性、安全性などを考慮したうえで決められます。

インフラエンジニアは特に非機能要件を決める際に主体的に定義を行います。

「顧客の抱えるニーズのうち、何をどこまで実現したいか見極める作業」が要件定義ですが、機能要件や非機能要件に分けていくと、非常に多くの物事を決める必要があるとわかるのです。

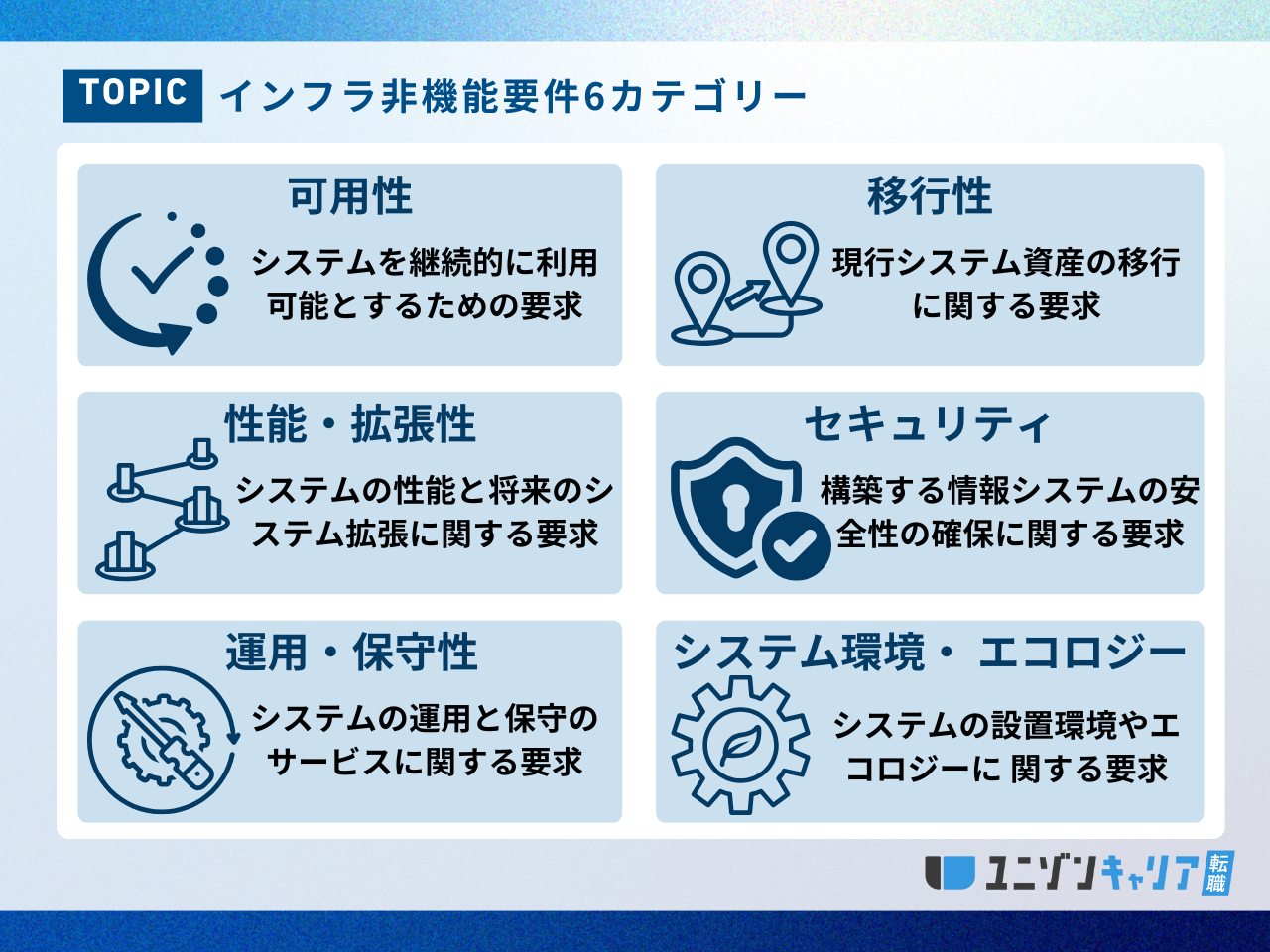

2.考慮すべき非機能要件の6つのカテゴリー

インフラエンジニアが定義する非機能要件には、考慮すべき6つのカテゴリーがあります。

2-1.可用性

可用性とは、「いつでも使えるシステムにするかどうか」を決める項目です。システムの稼働時間や障害発生時の復旧目標を定義します。

| システムの例 | 可用性を考慮すべきポイント |

|---|---|

| ATMでお金を引き出すシステム | 24時間365日利用できる方が便利 ただし相応のコストがかかる |

| 電子マネーでの支払いを 受け付けるシステム | 営業時間のみ稼働すれば良い 24時間継続稼働させるのはコストがもったいない |

例えばATMでお金を引き出すシステムは、24時間いつでも継続的に使える方が便利ですよね。

一方、9時から17時の営業時間のみ必要な電子マネーシステムの場合、営業時間の8時間だけ動かせれば良いので、システムの維持費はATMよりも安くなります。

ビジネスの特性に応じた適切な可用性を確保することが重要です。

2-2.性能・拡張性

性能・拡張性とは、どの程度の速さで稼働するシステムにするか定義することです。

レスポンス速度や同時接続数など、システムのパフォーマンスに関する定義を行います。

例えば、スペックの限界まで処理速度を高速化して作ったシステムは、最初のうちは「反応が高速である」と高評価を得られます。

しかし、拡張性がないと、利用者が10倍・20倍と急増して応答速度が低下したときに、処理速度を改善できなくなってしまいます。

将来的に利用者数はどの程度増える予定なのか、最大処理量を見据えた性能設計が必要です。

2-3.運用・保守性

運用・保守性とは、アフターケア・アフターサービスは万全かどうかを考慮する事です。定期メンテナンス作業の内容や頻度、作業時間帯などを決めます。

例えば、アーティストのライブに申し込んで当選したチケットが、システムの不具合で当選しなかったことにされたら困りますよね。

チケット管理システムやナレッジ管理方法なども運用・保守性の一部です。

完璧なシステムなど存在しません。どこかに障害が発生するリスクがあります。そこで、日常の運用監視やバックアップ、パッチ適用といった運用タスクを定義しておくのです。

2-4.移行性

移行性とは、システムが移行した時に予定通り稼働できるのかを考慮することです。

主に以下のような項目を定めておくのが重要です。

- 移行の対象となるデータやシステムの範囲

- 移行時期や作業スケジュール、体制

データの移行などはかなり時間がかかる場合もあるので、あらかじめ準備しておきます。

2-5.セキュリティ

セキュリティは文字通り、情報資産を保護し、セキュリティ事故を防止するための項目です。システムの特性に応じた適切なセキュリティ対策レベルを定めます。

近年、ITサービスが外部からのサイバー攻撃を受けて、個人情報が流出してしまう件が問題になっています。

大きな責任が生じるため、より一層セキュリティ対策には力を入れなければなりません。

2-6.システム環境・エコロジー

システム環境・エコロジーとは、システムを置く場所や、環境に与える影響を考慮する項目です。

システムのデータを保存するデータセンターは、それぞれ立地や設備要件(耐震、空調、電源、ネットワーク等)が異なります。

利用するデータセンターを間違えると、災害時に耐震性能が不十分で全損してしまう、電力量が足らなくなるといったリスクが生じます。

システムの消費電力や発熱量の試算など、省電力化設計を踏まえた上で、慎重に選ばなければなりません。

また、廃棄物の削減や再利用の推進などの環境面にも配慮する必要があります。

3.非機能要件を適切に定義するためのポイント

非機能要件を適切に定義するためのポイントとして、以下の4点が挙げられます。

- ステークホルダーとの合意形成

- 定量的な指標の設定

- コストとのバランス

- 優先順位付け

3-1.ステークホルダーとの合意形成

ステークホルダーとは、事業部門や経営層、エンドユーザー(システムを実際に使う人)など、利害関係者を指す言葉です。

システムの作成に関して「お金を出す / 出さない」を決める重要なポジションに該当するため、ステークホルダーの要望をヒアリングして、全体の意見を組み込んで合意形成ができるかがポイントです。

システム企画書や提案依頼書(RFP)から要件を抽出して、どこまで実現可能なのか要件レベルを見極め、関係者間で合意を得ます。

要件定義は打ち合わせ(話し合い)がメインなので、「言った・言わない論争」に陥るリスクもあります。

定義した要件は明文化して、先方からレビューや承認を受けるのが重要です。

3-2.定量的な指標の設定

非機能要件を適切に定義するためには、「数値」(定量的な指標)を用います。

- 良い例:具体的な数値(応答速度○秒以内、可用性○%以上など)

- 悪い例:漠然とした表現(高速、堅牢、使いやすいなど)

人によって「高速」の定義が異なるので、応答速度1秒で高速という人もいれば、応答速度0.1秒で高速という人もいます。

例えば、「応答速度0.1秒以内のシステム」と、「高速なシステム」では、受け取り方に違いがありますよね。

測定可能で評価可能な目標値を設定することで、認識の相違を防げます。

3-3.コストとのバランス

インフラの構築作業において、コスト問題は切っても切り離せません。過剰な要求を受け入れると、開発にかかる時間や人件費といった相応のコストがかかります。

予算内で実現可能な非機能要件レベルを設定するのがポイントです。

とはいえ、ステークホルダー全員が開発の相場を把握しているわけではないので、相場・水準を示すデータを用意すると、交渉がスムーズに進みやすくなります。

中々折り合いがつかない場合は、システムの重要度や影響度に応じて投資対効果を検討し、優先順位を付け段階的に実装するのが一般的です。

3-4.優先順位付け

開発はコストとのバランスを見ながら行うため、すべての要件を100%満たせるわけではありません。

優先度の高い項目に時間とお金をかけて、最適なバランスを取ることが求められます。

以下のように、対応するシステムの特性に応じて、可用性、性能、セキュリティ等の優先度は異なります。

| システムの例 | 優先すべき項目 |

|---|---|

| ATMシステム | セキュリティ・可用性 |

| 電子マネー | 性能(応答速度) |

ビジネスにおけるシステムの重要度や予算による制約を踏まえ、要件に優先順位を付けるのが重要です。

4.インフラのキャリアアップはユニゾンキャリア

インフラエンジニアへの転職に向けて何かアクションを起こしたいが、何をすれば良いかわからない。

そんなときは、IT業界に特化した転職エージェントと二人三脚で転職活動をしてみませんか?

IT業界に精通した転職サポートのプロがいれば、内定を取るための様々なアドバイスが受けられ、自信を持って転職活動に臨めます。

4-1.ユニゾンキャリアのサービス特徴

ユニゾンキャリアは、IT業界に特化した転職支援サービスです。

未経験者が安心して就業できるよう、充実した研修制度を提供する優良企業の求人を取り扱っているため、ニーズに応じて最適な企業を紹介可能です。

口コミ評価

- 「未経験からエンジニアになれるか不安」

- 「前職をすぐに辞めてしまったけれどエンジニアになれるだろうか」

- 「手に職をつけて安定したキャリアを築きたい」

といったお悩みをお持ちの方、大歓迎です。悩む前にぜひ、当社にお問い合わせください。

あなたのキャリアプランに合わせて徹底的にサポートいたします。共にエンジニアを目指しましょう!

\ご相談から内定まで完全無料/

4-2.ユニゾンキャリアの転職成功事例

今回は、弊社サービスを利用して未経験から転職を成功させた方、転職して年収アップに成功した方のインタビューをそれぞれ紹介します。

未経験から転職を成功させた方

成功者インタビューより

ー転職しようと思ったきっかけはなんですか?

元々漁師をやってたんですけど腰を悪くしてしまって、漁師ができなくなってしまったんです。

そこで、次は何をしようか?ってなった時にゲームを作りたいと思って転職活動をしたんですが、さすがにちょっと難しいか~ってなって…。

でも、ゲームの魅力には劣るけど、IT業界で働くっていうのも第2の目標としてあったので、インフラエンジニアを目指してみようかなと思いました!

ー転職活動時の経歴について教えてください!

高校を卒業してからすぐ漁師になって、3年と9ヶ月のあいだ漁師を続けました。漁師を辞めてから半年間は、職業訓練校に通って、その後ゲームエンジニアになるために転職をスタートしたっていう感じです。

元々ゲームが好きだったっていうのが大きくて、好きなことに関われたら良いなと思って、ゲームのプログラミングを学べる職業訓練校に通いました。

卒業してゲーム業界に就職しようとしたんですけど、実際は結構難しかったです。

ー転職活動時に不安や疑問はありましたか?

めちゃめちゃありました。まずパソコンがすごい苦手で…。漁師だとまったくパソコン使わないじゃないですか。

職業訓練校に入る前は、ファイルの作り方とかドラッグアンドドロップのやり方とかも分かってないレベルでした。職業訓練校でちょっとずつ学んでいったとはいえ、実際に自分がIT業界に入れるのかっていうのは1番不安でした。

あとは、入社してもスキルが身につくのかっていうのは気にしていましたね。その会社でいいのかなっていう不安は常にありました。

プログラミングが難しくて挫折しそうになったことはあったんですけども、それ以外は特になかったです。興味があるので楽しく学べていたのが大きかったのかもしれないです。

他にはパソコンがそもそもあんまり使えないのに面接がリモートだったんで、リモートでちゃんとできるかなっていうのは心配でした。

会社によって面接で使うアプリが違ったので、どうすればいいか混乱した時はキャリアアドバイザーの中川さんに相談していました。いつもすぐに対応してくださるので、本当に心強かったです!

転職で年収アップを成功させた方

成功者インタビューより

ー転職しようと思ったきっかけは何ですか?

エンジニアの転職は初めてで、最初の未経験からエンジニアになる際の転職でもユニゾンキャリアさんにお世話になりました。

前回転職を支援してもらった際、担当のキャリアアドバイザーの佐瀬さんに、キャリアアップできるプランを考えてもらっていて、年収もキャリアも上げたいと考え、改めて相談させていただきました。

ー今回の転職で叶えたかったことはなんですか?

転職するからには年収を上げたかったですし、上流工程の仕事をしてみたいという思いもありました。

また、前職では「もっとスキルを身につけたい」という思いの方が周りにあまりいなくて…自分とのやる気の差を感じて頑張りづらさがあったので、転職してモチベーションの高い人達と働きたい!という思いも強かったです。

インフラエンジニアとして働き始めて1年ほどでしたが、年収・スキルをさらに向上させるために転職を決意しました。

ー今回、転職した結果どのようになりましたか?

本当に満足いく転職でした。年収も上がったし、さらにスキルアップすることができると感じました。

たまたまですが、リモートワークの案件に入ったのもワークライフバランスもさらに充実させることができました。

ー具体的にどんな感じで年収が上がりましたか?

年収は120万円以上アップしました!前職の年収は大体300万円ほどで、現職の年収は残業代無しで420万円ほどになります。

そして、来年の4月からPL(プロジェクトリーダー)になることが決まっていて、年収は約480万円まで上がる予定です。もちろん残業代は入っていなくてこの年収なので、残業代もプラスされると500万円くらいは行くと思います。

弊社はIT業界に特化した転職支援サービスを提供しており、業界に精通したプロのアドバイザーが、相談から内定までの全ステップを完全無料でサポートいたします。

経験の有無を問わず、エンジニアを志す方やキャリアアップを目指す方は、どうぞお気軽にご連絡ください。