最終更新日:2026.02.16

ITエンジニアとして成長できない理由を環境・現場、特徴から分析!原因を見極めキッチリ対策を

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリアの編集部」の真心です。

本記事のトピックスはこちら!

- エンジニアが成長しない理由は?

- エンジニアが成長できない会社や現場の特徴は?

- エンジニアが成長するための対策方法は?

エンジニアとしてキャリアアップしていきたいのに、「成長していない」と感じてしまうことがあります。

その理由として考えられるのは、個人の精神的な要因(内部要因)と、周囲の環境的な要因(外部要因)です。

これからエンジニアとして成長していきたいと考えるなら、インプットやアウトプットを習慣化し、リスキリングや転職を行ってスキルアップをはかっていくことが大切です。

記事の要約

本記事では、エンジニアとして成長していないと感じている方を対象に、成長しない理由と具体的な対策について体系的に解説します。

1.エンジニアとして成長できない理由は2つ

エンジニアとして働いていると、自身のことを「成長できない」と感じてしまうことがあります。その理由を考えるときには、「内部要因」と「外部要因」2つの側面からそれぞれ分析していくことが大切です。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

1-1.自分の精神的な要因

エンジニアが成長できない理由の1つ目に、個人の精神面における要因(内部要因)が挙げられます。

IT技術が進化し続ける中、私たちの周りでは絶えず新しい技術や知見が生まれています。情報過多な現代において、すべて網羅することは不可能です。

しかし、未知の領域の技術にも臆せず積極的にチャレンジすることが、新しい知識や学び、挑戦が生まれる可能性があります。

また、未知の領域へ挑戦するのはとても勇気が要ることでもあります。「もしうまくいかなかったら?」「失敗してしまったら?」と恐れや不安を抱き、なかなか一歩踏み出せずにいるという人もいます。

このように失敗する認知を乗り越えられないと、せっかくの新しい知識や学び、挑戦の機会を妨げてしまいます。

1-2.周囲の環境的な要因

エンジニアが成長できない2つ目の理由は、周囲の環境面における要因(外部要因)が挙げられます。

例えば、エンジニアとして成長したいのに現状維持せざるを得ない経営状況やスキルアップのためのサポート体制を整備していないといったケースです。

また、社員が辞めることを前提にしているため機会を用意する必要がないと考えるケースもあります。

もし、あなたの職場が「社員の学習や成長を促進する環境とはいえない」や「プロジェクトや学習の機会が限定的」「社内で幅広い知識の共有がされない」などは、環境面が要因です。

エンジニアはスキルを高めることが、キャリアや年収に直結します。しかし、スキルを高める機会が少ない職場や現場環境は、職業的成長が停滞するといっても過言ではありません。

ユニゾンキャリアでは、IT専門の就活・転職支援サービスを行っています。

現在、あなたが「成長したいのにチャンスがめぐってこない」「このままでは先が見えない」と感じているのであれば、転職をしてみてはいかがでしょうか?

ご相談から内定まで「完全無料」でご利用できますので、ぜひ、一度お問い合わせください。

2.エンジニアとして成長するためのマインドセット

成長にはコンフォートゾーンを拡大させる意識が重要です。ここでは、成長に必要なマインドセットについて詳しく見ていきます。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

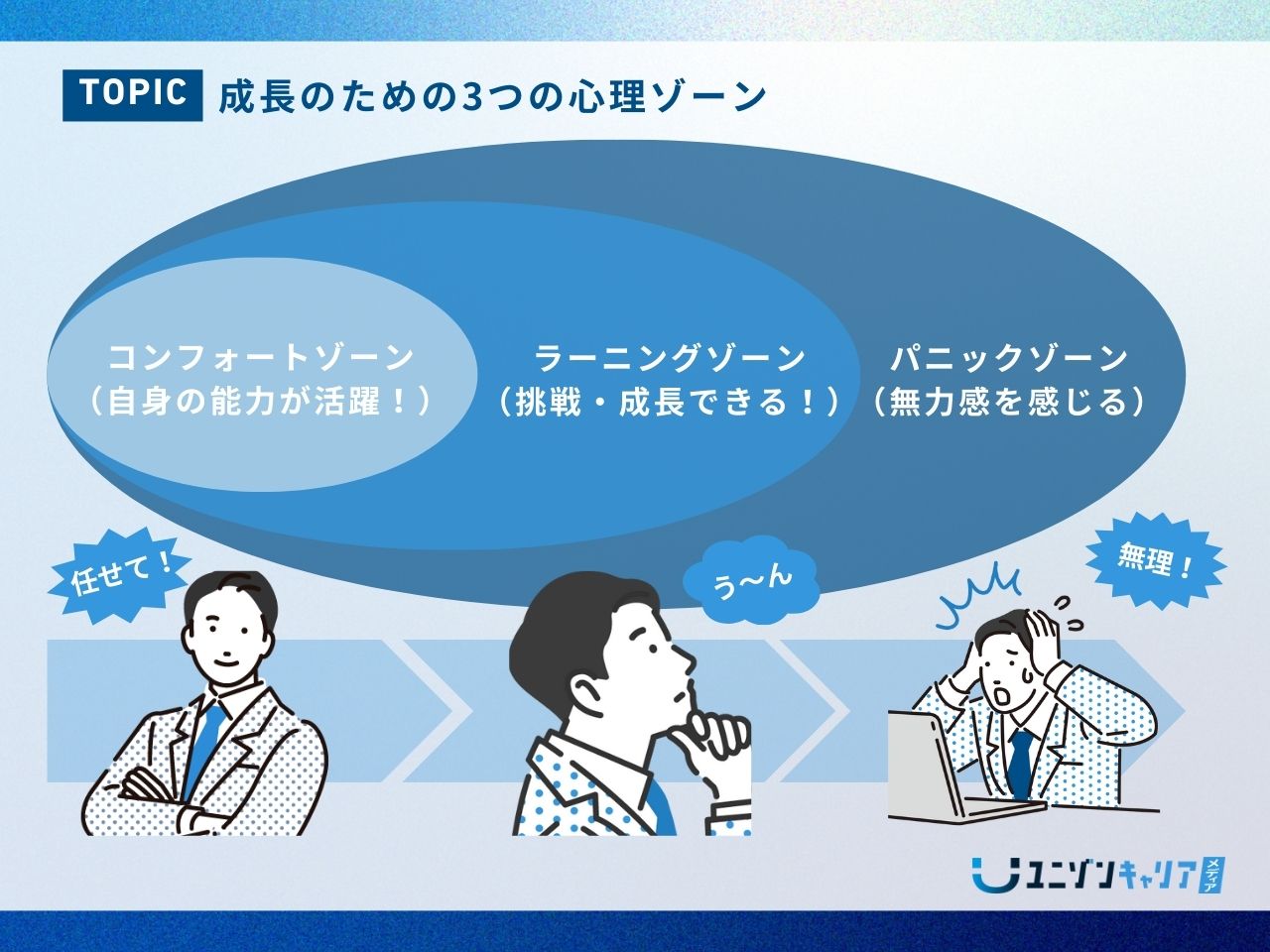

2-1.コンフォートゾーン、ラーニングゾーン、パニックゾーン

心理学では「コンフォートゾーン」「ラーニングゾーン」「パニックゾーン」の3つに人間の行動を分類しています。

コンフォートゾーンとは、不安やストレスを感じることなく、居心地が良いと感じられる空間や状態、精神状態のことです。

新たな学習やチャレンジで成長可能な領域をラーニングゾーン、自身の能力や経験ではまったく通用しない領域のことをパニックゾーンと呼びます。 多くの場合、コンフォートゾーンの居心地が良くて「ずっとここにいたい」と考えてしまいがちです。

多くの場合、コンフォートゾーンの居心地が良くて「ずっとここにいたい」と考えてしまいがちです。

以下に、コンフォートゾーンにいる具体例を示します。

- 毎回同じ店を使う

- 同じ交友関係を続けている

- 毎日全く同じルーティンを繰り返している

- 自分の意見に固執し、異論を受け入れられない

- 慣れた仕事ばかりをこなしている

人は知らず知らずのうちに自身の行動を安定化して安定させようとします。これを心理学または生物学では「ホメオスタシス(恒常性)」といいます。

そのため、人間がコンフォートゾーンに留まろうとするのは正常な反応です。しかし、コンフォートゾーンにいる状態だと成長は見込めなくなります。

| ゾーン | 特徴 | 心理状態 | 成長の可能性 |

|---|---|---|---|

| コンフォートゾーン | ・安心感や居心地の良さを感じる ・ストレスや不安が少ない ・慣れ親しんだ環境や活動 | 安定 | 低い |

| ラーニングゾーン | ・新しいことへのチャレンジ ・適度なストレスや不安を感じる ・学習と成長の機会が多い | やや不安定 | 高い |

| パニックゾーン | ・自分の能力や経験を超えた領域 ・強いストレスや不安を感じる ・対処が難しく、圧倒される | 不安定 | 低い |

エンジニアとして成長していないと感じるなら、「もしかすると今、自分はコンフォートゾーンにいるのではないか?」と疑うことがスタートです。

2-2.成長にはコンフォートゾーンの拡大が必要

新しい技術や知識を学ぶ過程では、不確実性や失敗のリスクが伴うことから、ときに不安や苦労を感じることもあります。

しかし、エンジニアとして成長するためには、これらを許容し、ラーニングゾーンに踏み込むことが大切です。

例えば、子供が自転車に乗るための練習をしている様子を想像してください。

はじめは自転車に乗ろうとして、転んでケガをしてしまいました。しかし、何度も擦り傷を作っていくうちに段々と上達し、自転車に乗れるようになるというのはよくある場面です。

大人になると色々なことを知り、後先を考えて判断することが増えてしまいますが、このような動きが成長には必要になるということです。

エンジニアの場合、技術の習得には「将来的に使われなくなる」というリスクがあります。また、学習したから必ずその仕事ができるかも断言できない部分もあります。

この時、「リスクがあるから学ばない」という選択をする人もいれば、「必要な知識だから学ぶ」と選択する人がいるのが現実です。

「面倒くさい」「やりたくない」「後回しにしたい」といったネガティブな感情を感じた時こそチャンスと捉え、積極的にラーニングゾーンに踏み出すことをおすすめします。

ラーニングゾーンに積極的に踏み出すうちに、やがてコンフォートゾーンとなります。これをコンフォートゾーンの拡大といい、自身が成長した証です。

3.エンジニアが成長できない現場や会社の特徴

エンジニアが成長できないと感じてしまうのは、現場や会社に問題があるケースもあります。エンジニアが成長できない現場や会社に見られる特徴について詳しく見ていきます。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

3-1.エンジニアが成長しない現場

エンジニアが成長しない現場の特徴として、そもそもエンジニアとして働かされていないというケースです。

エンジニアを雇用する会社の中には、SESというサービス形態を利用して、コールセンターや家電量販店など、エンジニアと関係のない仕事を振る企業が存在します。

「コミュニケーション能力が付いてきたら、エンジニアの仕事を任せる」と説明があるものの、実際にエンジニアの業務にアサインされることはありません。

また職種としてはエンジニアという立ち位置であっても、実務が伴わないケースもあります。

他にもヘルプデスクという働き方は、エンジニアの職種の1つですが、実質的には顧客からの問い合わせ対応が主な仕事です。エンジニアとしての技術スキルは身に付きにくいと言えます。

このような特徴を持った現場や会社に勤めているなら、すぐに転職をすべきです。

成長できない現場や会社で長く働き続けても、エンジニアとしてのキャリアが開かれることはありません。

3-2.エンジニアが成長しない会社

社員の教育には、当然ですが費用がかかります。産労総合研究所が実施した2023年の調査によると、従業員1人あたりの研修にかかる費用は平均32,412円です。

この金額を「コスト」と見るか「投資」と見るかによって、その企業の在り方が問われます。

投資と捉え、社員の継続的な学習や専門性向上のため積極的に研修を行っている会社は、エンジニアが成長できる会社と言えます。

一方、エンジニアが成長をしない会社は、設立数年のベンチャーでもない限り、社員の成長を促すような文化や制度を「コスト」と捉えていることが大半です。

具体的には、社員の研修機会の不足や、人事評価制度の基準の冗長化、知識共有の欠如などが挙げられます。

もし現在、上記の環境に当てはまっており、このまま在籍していても成長できないと感じるのであれば、割り切って転職することをおすすめします。

ユニゾンキャリアでは、IT専門の就活・転職支援サービスを行っています。

専任のアドバイザーが求職者一人ひとりと向き合い、スキルの身につく優良企業の紹介・選考対策まで、徹底したサポートを行っています。

キャリアプランや将来設計などのご相談から内定まで、「完全無料」でご利用できますので、ぜひお問い合わせください。

4.エンジニアが成長していないと感じる心理的な理由

中にはエンジニアとして実際には成長できているにも関わらず、実感を得られないという人もいます。ここでは、エンジニアが成長していないと感じる理由について見ていきます。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

4-1.他者と比較して成長の実感がない

エンジニアが成長実感を得られない理由として、他者と比較してしまっていることが挙げられます。

周りの人を見るとキラキラ輝いているように感じられ、「それに比べて自分は…」などと、必要以上に自身の成長を過小評価してしまうことがあります。

他人の成功やスキル習得の速度を見ると自己の進捗と比較してしまい、自信や学習意欲の喪失、モチベーション低下に陥ってしまうというわけです。

一時期、話題になったのが、SNSでタイムライン上に流れる他者の輝かしい成果発表などを見ることで、自身の今はちっぽけだと過小評価してしまう現象です。

「インスタ映え」という言葉にも表れ、人生における幸福度を著しく低下させる要因になりました。

実際に、イギリスの英王立公衆衛生協会(RSPH)が2017年に実施した調査によると「SNSは煙草やアルコールよりも依存度が高い可能性があり、過去25年間で心の健康を患う若者が7割増えている」と指摘されています。さらに、「SNSが若者の心の健康問題を悪化させているかもしれない」と結論付けています。

厄介なのが、人間は他者と比較することで自分の立ち位置を決めるという習性です。

SNSをしていなくても、自然と身近にいる人と比べてしまい成長の実感が得られない状況を生み出す原因となってしまっています。

学習や努力を他人と比較する「相対評価」ではなく、過去の自分と今の自分を比較する「絶対評価」で考えるように心がけることが大切です。

4-2.比較対象がおらず成長実感が得られない

エンジニアとしての成長実感を得られない2つ目の理由として、比較できる対象がいないことが挙げられます。

自分自身の成長の進歩を測る判断基準が不明確で、相対的に自分がどの程度のレベル感なのかを把握できないケースです。

開発現場や職場においては、リーダーやマネージャー、チームメンバーなどからのフィードバックを得ることで、短期的・長期的な目標設定や成果に関する評価が行われます。

これは今後のキャリアプランや現状不足しているスキル、将来に向けて身に付けておいたスキルなども明確化するタイミングです。

このようなフィードバックの機会を得られなかった人は、成長できている実感がないという悪循環に陥ってしまいます。

エンジニアとして比較できる対象ができないと感じたなら、自主的に勉強会やセミナーなどに参加するのが効果的です。

参加メンバーとコミュニケーションを取ることで、自分のレベル感が把握でき、次に進むべき進路も判断しやすくなります。

他にも資格取得など、合否のある明確なゴール設定を自身で設定してみるのもおすすめの方法です。

5.エンジニアが成長するための3つの対策

エンジニアが成長するためにやるべき3つの対策についても見ていきます。

- インプットとアウトプットの習慣化

- 絶対評価とリスキリング

- 定期的なスキルアップ転職

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

5-1.インプットとアウトプットの習慣化

1つ目の対策は「インプット」と「アウトプット」のタイミングをを習慣化することです。インプットをアウトプットにつなげるサイクルを作ることは、エンジニアの成長の一助となります。

まずは研修や勉強を通じて、エンジニアの今後のキャリアに役立つさまざまな知識をインプットします。

例えば、技術やノウハウに関する体系的な知識を学びたいのであれば、書籍の活用が有効です。一方、最先端のトレンド技術や最新の知見、知識の更新をする目的であれば、SNSを活用します。

次にインプットした知識のアウトプットを行います。

例えば、自身で技術ブログの公開やポートフォリオの作成など実際に手を動かす作業が重要です。

意識的にインプットとアウトプットの周期を作れば学習効果が高まります。

インプットは資格取得で、アウトプットはポートフォリオ作成がおすすめです。これらは転職活動におけるアピールポイントとして役立つため一石二鳥の効果があります。

5-2.絶対評価とリスキリング

2つ目の対策は、将来に向けた学びなおし(リスキリング)を行うことです。

この時に必要になるのが、自身に対する評価です。一般的に評価は「相対評価」と「絶対評価」の2種類に分類できます。

相対評価は、会社内の評価基準や他者との比較で順位付けされる評価のことです。一方、絶対評価とは、組織や会社のランクに関係なく、個人に焦点を当てて、過去と現在の差で評価を行います。

リスキリングを行う際において、相対評価に加え絶対評価が必要です。

まず自身が目指すキャリアプランや目標に応じた学習、取り組みができているかを、絶対評価で見直します。次に目標に対しての相対評価を用いて現在のスキルや知識の穴を発見し、再学習を行うのがリスキリングです。

近年、日本ではリスキリングへの関心が高まっており、政府は2022年10月、リスキリングなどのために5年間で1兆円を投資することを表明しています。また、2023年にエンジニアを対象に実施された調査によると、約7割が「リスキリングの必要性」を実感していると回答しています。

このように、一定期間過ぎた後にはスキルの棚卸しと再学習を行うことで、知識や技術のピースを埋めることが可能です。

5-3.定期的なスキルアップ転職

エンジニアとして成長したいなら、定期的なスキルアップ転職をするのも一つの方法です。

実は、転職と転職活動は大きく意味合いが異なります。転職活動はスキルの棚卸しやキャリアの振り返りを行い、定期的に市場価値を客観視することも含まれます。

分かりやすくいえば、自身のスキルや経験に応じた現在の市場価値を測る定期診断も兼ねて転職活動というわけです。

また、入りたい企業が必ずしも転職をしたいと思った時に求人を出しているとは限りません。今すぐに転職するつもりはなくても、日ごろから準備を進めておく必要があります。

これらは職業全般に当てはまることですが、特にエンジニアは転職で大きく年収や待遇が変わります。他の職種よりも余計にスキルアップのための転職が重要となるわけです。

ユニゾンキャリアでは、IT専門の就活・転職支援サービスを行っています。

「今の環境ではこれ以上成長できない」「もっと成長できる会社に行きたい」「今の会社にとどまるべき?」など、成長できない職場や現場にお悩みの方は、ぜひ一度、ご相談ください。

6.キャリアアップ転職はユニゾンキャリアにお任せ

ユニゾンキャリアでキャリアアップ転職を果たした事例と、サービスの特徴について詳しくご紹介します。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

6-1.ユニゾンキャリアの転職成功事例

成功者インタビューより

ーまず初めに、転職しようと思ったきっかけは何ですか?

エンジニアの転職は初めてで、最初の未経験からエンジニアになる際の転職でもユニゾンキャリアさんにお世話になりました。前回転職を支援してもらった際、担当のキャリアアドバイザーの佐瀬さんに、キャリアアップできるプランを考えてもらっていて、年収もキャリアも上げたいと考え、改めて相談させていただきました。

ー転職活動を進めていくなかで、不安だったことは何かありますか?

1社目でのエンジニア経験が1年間しかなく、正直転職するには早いかな?と感じていました。あとは「転職後に年収は上がるのかな」とか「エンジニア歴が短いことで前職と同じような下流工程の業務に当たらないかな」という不安もありました。

ー今回、転職した結果どのようになりましたか?

本当に満足いく転職でした。年収も上がったし、さらにスキルアップすることができると感じました。

弊社は、ひとりの求職者につきひとりのIT業界を知り尽くしたプロのアドバイザーがご相談から内定まで「完全無料」でサポートします。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

6-2.ユニゾンキャリアのサービス特徴

弊社ユニゾンキャリアはIT業界に特化した転職支援サービスを行っています。

ありがたいことに、Googleの口コミでは「★4.8」を獲得。未経験者の就業率は驚異の95%越え、経験者の5人に4人が年収アップを実現させています。

口コミ評価

弊社サービスの特徴は、IT知識ゼロの未経験の方でも「エンジニアってどういう職種なのか」から丁寧に教えます。

- IT業界について知識ないままでも大丈夫?

- できるだけ早く内定が欲しい!

- 学歴に自信がないけど転職できるの?

といったお悩みを、IT業界に精通した専任のアドバイザーが親身にヒアリングを行います。

キャリアプランから企業の選び方、内定後のサポートまでバッチリお任せください。