最終更新日:2026.02.16

エンジニア職の要件定義とは?実際の流れや重要語・必要スキルを解説

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリア編集部」の真心です。

本記事のトピックスはこちら!

- エンジニアの要件定義ってなに?

- 要件定義の具体的な内容は?

- 要件定義ってそんなに重要なの?

エンジニア職の「要件定義」は、システム開発を成功させるために重要な役割を担っています。

要件定義を適切に行うことでシステムの品質とクライアントの満足度を上げることができますが、逆に適切でないとプロジェクトそのものが失敗する可能性があります。

そんな大事な要件定義ですが、実はかなり難しいのです。要件定義の重要度について、元エンジニアの私が語っていきます。

記事の要約

本記事では、エンジニアが関わる要件定義について何をするのか?どのくらい重要なのか?要件定義ができると何がいいのか?まで解説します。

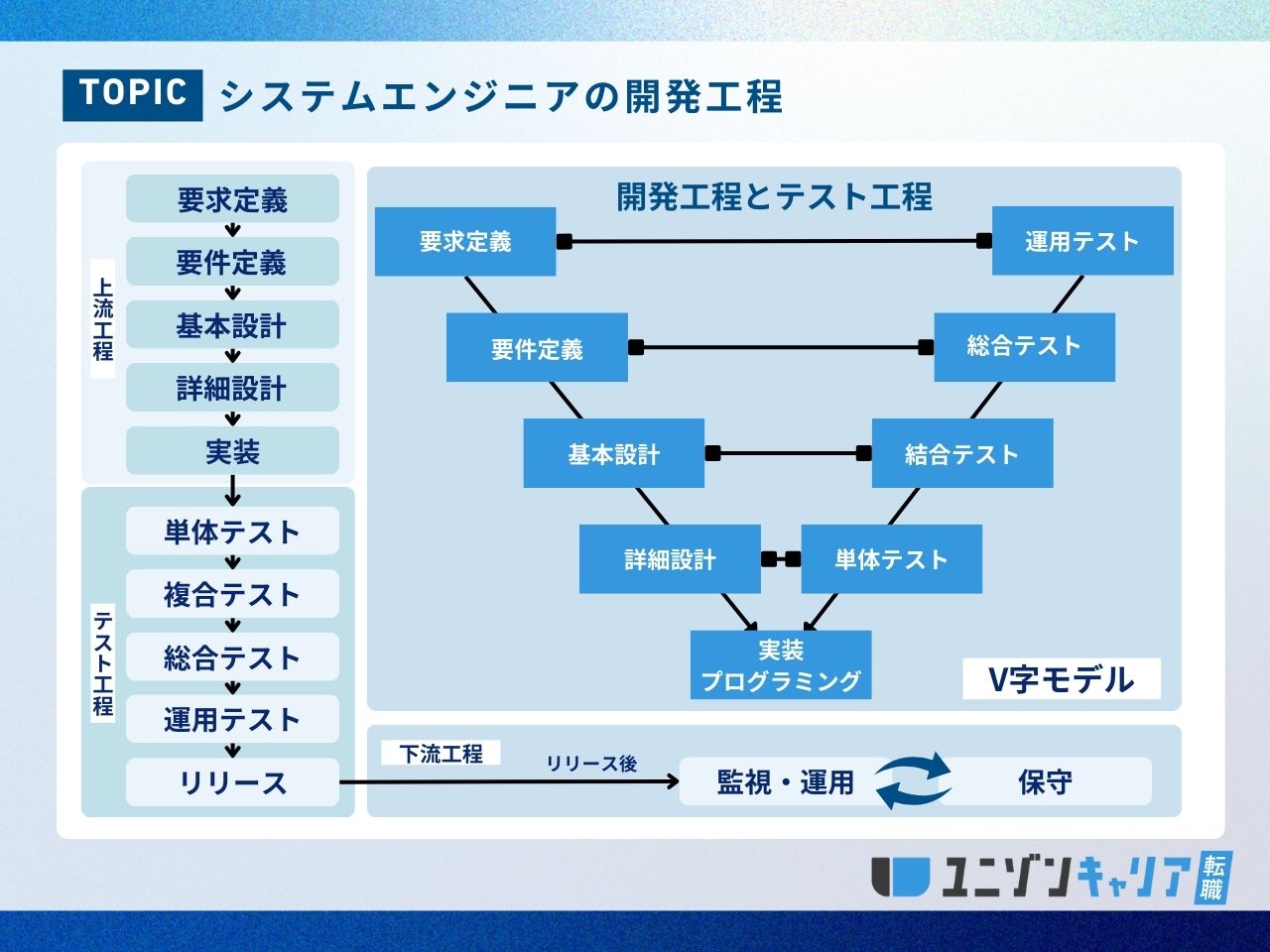

1.エンジニアの要件定義とは

要件定義はシステム開発プロジェクトの最初の工程として、ユーザーのニーズや業務内容を基に、システムに必要な機能や性能、運用条件などを明確にする作業です。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

1-1.要件定義の役割

要件定義は、ユーザーが導入したいシステムの概要や目的を明確にするための工程で、主に経験豊富なプロジェクトマネージャーやシステムエンジニアが担当です。

この工程では「なぜこのシステムを作るのか」という根本的な目的を洗い出し、システムに求められる機能や性能、運用条件などを整理して文書化します。

要件定義書は、基本設計や詳細設計の作成、さらには開発作業の指針となる重要な資料となります。

適切な要件定義がなければ、開発メンバーはどのような機能を実装すべきか判断が困難となり、結果としてシステム全体の品質や納期、予算に大きな影響を与えるため、プロジェクト成功のための鍵となる工程です。

1-2.要求定義との違い

要件定義と混同されやすい「要求定義」は、システム開発においてユーザー側が持つ要望や願望を大まかにまとめたものです。

要求定義は、ユーザーの視点から見た「何を実現してほしいか」を記述するため、しばしば抽象的な表現となります。

一方、要件定義はその要求定義を基に、技術的・運用的な観点から実現可能な仕様に落とし込み、具体的なシステム設計の土台を作る作業です。

すなわち、要求定義で明らかになったユーザーのニーズを、実際の開発プロジェクトで実装できる形に変換し、予算や納期、技術的制約などを考慮して本当に必要な要素を選定することが求められます。

要件定義はシステム開発の出発点としての信頼性の高い基盤が整えられるのです。

2.エンジニアの要件定義の流れ

ユーザーとの対話を重ね、要求の整理と取捨選択、全体構成の策定、予算や納期の調整を行い、最終的に全ての内容を一つのドキュメント、要件定義書としてまとめ上げます。

以下の5つのフェーズに分けられるので詳しく見ていきます。

- ユーザーの要求を聞き取る

- ユーザーの要求を細分化する

- システム全体の構成を考える

- 必要な納期や予算を決定する

- 要件定義書を作成する

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

2-1.ユーザーの要求を聞き取る

最初の工程は、ユーザーがどのようなシステムを望んでいるか、その要求を正確に聞き取ることです。

エンジニアやプロジェクトマネージャーは、ユーザーとの打ち合わせやヒアリングを通して、現状の課題や改善したいポイント、実現したい機能や性能などを詳細に把握します。

ここでのポイントは、ユーザーの意図や背景を深く理解し、曖昧な表現や潜在的なニーズも見逃さないことです。

十分なコミュニケーションが行われなければ、後の工程で「思っていたシステムと違う」というトラブルに発展する恐れがあります。

2-2.ユーザーの要求を細分化する

ユーザーから得た要求は、そのままでは抽象的なため、次に具体的な要素に細分化します。

この工程では、要求内容を機能ごとや業務プロセスごとに整理し、各項目がシステムとして実現可能かどうか、予算や納期の制約内で達成できるかを精査。

要求を細分化することで、どの機能が必須であり、どの部分が後回しにできるか、または削減すべきかを判断できるようになります。

結果として、実現可能なシステムの概要が明確になり、開発チームが具体的な作業に取り掛かるための基礎資料が整います。

細分化は、後続工程での設計やテストにも大いに役立ち、プロジェクトのリスク軽減に繋がる大切なプロセスです。

2-3.システム全体の構成を考える

要求の細分化が完了したら、次にシステム全体の構成を検討します。

ユーザーの要求を実現するために、システム全体の流れや各機能間の連携、データの流れを大まかに設計します。

フローチャートや概要図を用いて、システムの構成要素や各工程の関連性を視覚的に整理することが一般的です。

また、この段階では、システム要件、機能要件、非機能要件の三つの視点から検討を進め、どの部分に重点を置くべきかを決定します。

全体構成が明確になることで、今後の基本設計や詳細設計にスムーズにつなげるための土台ができ、開発チーム全体が同じ方向を向いて作業を進めることが可能となります。

2-4.必要な納期や予算を決定する

全体のシステム構成や各要件が固まった後は、プロジェクトの実施に必要な納期や予算を確定させます。

ユーザーや関係者と十分な相談を行い、実現可能なスケジュールや費用、必要な人員などを検討します。

開発にかけられる資金やリソースは企業ごとに異なるため、現実的な目標設定が必要です。

納期や予算の決定は、プロジェクト全体の進捗に大きな影響を及ぼすため、計画的な調整が不可欠です。

適切なリソース配分が行われない場合、開発の遅延や品質低下を招くリスクがあるため、プロジェクトリーダーは各要素を慎重に検討し、関係者全体で合意形成を図る必要があります。

2-5.要件定義書を作成する

最終工程では、これまでに整理した内容をもとに「要件定義書」というドキュメントを作成します。

要件定義書には、ユーザーの要求、細分化された各機能、システム全体の構成、予算や納期、必要なリソースなど、プロジェクトの基盤となる情報を漏れなく、かつわかりやすく記載します。

この文書は、今後の基本設計、詳細設計、実装、テストなどの各工程の指針として機能するため、正確性と網羅性が非常に重要です。

また、ユーザーや開発メンバー、その他関係者が共通の理解を持つためのコミュニケーションツールとしても活用されます。

要件定義書がしっかり作成されることで、後続工程でのトラブルを未然に防ぎ、プロジェクトの成功につながる確固たる基盤が築かれます。

3.エンジニアの要件定義のポイント

要件定義を成功させるためには、ユーザーに満足してもらえる高品質なシステムを実現するための重要なポイントを正しく押さえることが不可欠です。

後の設計や実装工程にスムーズに移行でき、プロジェクト全体の品質向上とトラブルの回避に大きく貢献します。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

3-1.要件定義における4つの必須要件

要件定義を行う中でおさえて、おきたい4つの必須要件は以下になります。

- 業務要件

- システム要件

- 機能要件

- 非機能要件

● 業務要件

業務要件は、システム開発の初期段階で、クライアントの現状の業務内容や抱える課題、業務効率化の目的などを整理するための要件です。

ユーザーが実際にどのような業務を行っているのか、どの部分で改善が必要かを詳細に把握し、業務プロセスの流れや業務上の問題点を洗い出します。

具体的には、現場で発生している問題、業務の重複や非効率な手順、または新たに導入したい機能など、ユーザーの期待やニーズを明確化します。

システム導入の目的やゴールが具体的になり、後のシステム要件や機能要件の策定に向けた基盤が形成されるため、プロジェクト全体の成功につながる重要な工程です。

● システム要件

システム要件は、業務要件を踏まえた上で、実際にシステムとして実現可能な範囲や方向性を定める工程です。

ユーザーの業務改善のために求められる機能を技術的な観点から具体化し、システム全体の構成や運用方法、連携するシステムとのインタフェースなどを検討します。

業務要件で洗い出された要求が、そのままシステムに反映できるとは限らないため、現実的な予算や納期、技術的制約を考慮して、どの機能を実装するかを選別します。

ユーザーの期待に沿いつつも、実現可能なシステム設計への道筋が明確になり、後続の基本設計・詳細設計に向けた堅実な土台を築くことが可能です。

● 機能要件

機能要件は、システムが果たすべき具体的な機能や動作を定義する工程です。

ユーザーからの要望を元に、システムに実装すべき機能を詳細に洗い出し、どのような操作でどのような結果を得られるかを明確化します。

例えば、データの入力、処理、出力といった業務の基本フローや、ユーザーインタフェースの設計、システム間の連携機能など、実際の業務を支える各要素を具体的に記述します。

これらの機能は、後の基本設計や詳細設計の基盤となるため、誤解なく正確に定義することが求められます。

ユーザーと開発側が共通認識を持ち、期待に沿ったシステムを構築するために、細部にわたるヒアリングと確認作業が不可欠です。

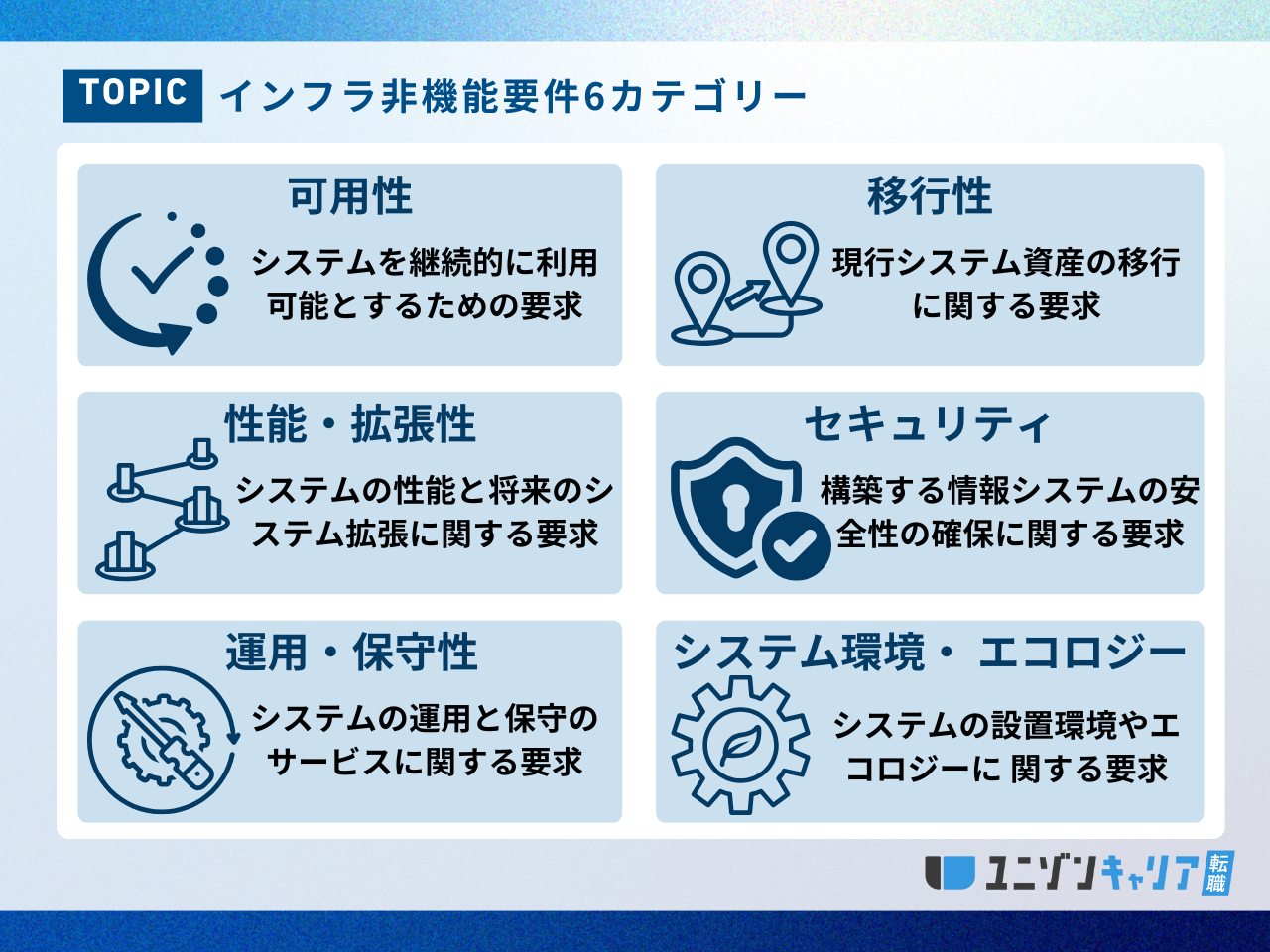

● 非機能要件

非機能要件は、システムの性能や信頼性、セキュリティ、拡張性、ユーザビリティなど、機能そのもの以外の品質面に関する要件を指します。

システムが快適かつ安全に運用されるための基準となり、システムのレスポンス速度、同時接続ユーザー数、障害発生時の対応、保守性や拡張性の確保などを含みます。

非機能要件はユーザーから具体的に要求されることが少ない場合もありますが、潜在的なニーズとしてシステムの信頼性を高めるために重要です。

予算や納期の制約内で実現可能な範囲で、必要な水準を設定し、ユーザーに対して十分な説明と合意を得ることで、開発後の運用面でのトラブル防止に大きく寄与します。

3-2.5W・2Hを意識する

エンジニアが要件定義を行う際、5W2Hを意識することは非常に重要です。

システム導入の目的や背景、使用する業務、導入時期や場所、利用するユーザー、具体的な利用方法や頻度、そして必要なリソースや費用などを明確にするためのフレームワークです。

- Why(なぜ)

- What(なに)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Who(だれが)

- How(どのように)

- How much(どれくらい)

例えば、「なぜこのシステムを導入するのか(Why)」や「どのような機能が必要か(What)」を具体的に議論することで、ユーザーとエンジニアの認識を一致させることが可能です。

さらに、使用するタイミングや場所、関与する人員や手法、必要な投資額を整理することで、システム全体のイメージが具体化され、実現可能な計画を策定するための基盤となります。

5W2Hを活用することで、より具体的かつ現実的なものとなり、プロジェクトの成功に大きく寄与します。

4.要件定義に必要なスキル

要件定義を正確に実施するエンジニアになるためには、複数のスキルが求められます。

中でも重要なのが、「コミュニケーションスキル」「要求されたシステムをイメージする能力」「ドキュメント作成スキル」の3つです。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

4-1.コミュニケーションスキル

要件定義の初期段階で最も重要なスキルのひとつがコミュニケーションスキルです。

エンジニアは、クライアントとの対話を通じて求められるシステムの目的、背景、業務上の課題などを正確に把握する必要です。

会話力や質問力が不足すると、クライアントの本当の意図を読み違え、結果として誤った仕様や設計ミスに繋がるリスクが高まります。

円滑なコミュニケーションにより、双方の認識を一致させることができれば、後々の工程での手戻りを防ぎ、プロジェクト全体の進捗や品質の向上に直結します。

聞き取りやすい雰囲気づくりや相手の発言内容を丁寧に確認する姿勢が求められ、要件定義成功の基礎です。

4-2.要求されたシステムをイメージするスキル

クライアントからの要求を正確に理解した上で、その要求を具体的なシステムとしてどのように実現するかを頭の中で描く能力が必要です。

単に言葉を理解するだけではなく、ユーザーが実際にどのようにシステムを操作するか、各機能がどのように連携して動作するかを具体的にイメージすることで、設計段階での落とし穴を防ぐことができます。

実務経験やプログラミング、運用保守などのバックグラウンドがあるほど、イメージ力は向上し、抽象的な要求を具体的な仕様へと変換することが容易になります。

イメージが不十分だと、開発後に「想定と違う」といった問題が発生しやすくなるため、言葉から具体的なシステム像を構築する力は、要件定義において極めて重要なスキルです。

4-3.ドキュメントの作成スキル

要件定義の最後に必要なのが、正確かつ分かりやすいドキュメントを作成するスキルです。

クライアントとのヒアリングで得た情報を整理し、要件定義書として体系的にまとめることで、後続の基本設計や詳細設計、実装工程における共通認識が形成されます。

文章や図表を駆使して、誰が読んでも理解しやすいドキュメントを作成することは、プロジェクト全体の品質を左右する重要なポイントです。

ドキュメントの完成度が低いと、意図が正確に伝わらず、設計ミスや開発の遅延、最終的なシステムの品質低下に繋がる可能性があります。

従って、情報整理力や表現力を磨くことが、エンジニアにとって不可欠な能力となります。

5.要件定義を行うエンジニア職種

要件定義はシステム全体の出来を左右する重要な工程のため、エンジニアの中でも限られたポジションのエンジニアが行います。

以下の4職種は要件定義に関わる可能性がある役職や職種になります。

- プロジェクトマネージャー

- ITコンサルタント

- システムエンジニア

- インフラエンジニア

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

5-1.プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャーは、要件定義を中心とした上流工程全般を担当するエンジニアの代表的な職種です。

クライアントからヒアリングした要求や業務内容をもとに、プロジェクト全体の方向性、納期、予算を決定し、必要なエンジニアの配置やタスクの割り振りも行います。

業務要件やシステム要件、機能要件、非機能要件といった各要素を整理し、プロジェクトの成功に向けた戦略を策定します。

そのため、プロジェクトマネージャーには高いコミュニケーション能力、リーダーシップ、調整力が必要です。また、豊富な実務経験や技術的知識も必要とされるため、年収や待遇面でも優遇される傾向です。

プロジェクト全体を俯瞰して管理することで、トラブルの未然防止や効率的な進行を実現する重要な役割を担っています。

5-2.ITコンサルタント

ITコンサルタントは、企業の業務や経営課題を分析し、最適なITシステムの導入を提案する専門家です。

クライアントとの打ち合わせを通じて、現状の業務プロセスや問題点を詳細にヒアリングし、解決策としてどのようなシステムが有効かを検討します。

その過程で、業務要件やシステム要件、さらには機能要件・非機能要件を整理し、実際に実現可能なシステム仕様へと落とし込んでいきます。

ITコンサルタントは、技術的な知識だけでなく、ビジネスや経営の視点も兼ね備えているため、クライアントにとって最適な解決策を提供できることが必要です。

また、説得力のあるプレゼンテーションやレポート作成能力も重要であり、これらを駆使してクライアントとの合意形成を図ります。

システム導入によって業務効率の向上やコスト削減を実現し、企業の成長に寄与する役割を果たしています。

5-3.システムエンジニア

システムエンジニアは、実際のシステム設計や実装を担当する技術職ですが、要件定義の段階にも深く関与することが求められます。

システムエンジニアは、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントと連携しながら、クライアントの業務や要求を具体的なシステム仕様に落とし込む役割を担います。

業務要件やシステム要件を基に、どの機能が実現可能か、技術的な制約やコスト、納期などを考慮して、最適なシステム設計を行います。

また、開発プロセス全体を通じて、要件定義書をはじめとする各種ドキュメントの作成や、設計の見直し、トラブルシューティングなどにも携わります。

システムエンジニアは、実際にシステムを構築する現場での経験を活かし、技術的な視点からプロジェクトをサポートすることで、クライアントが求める高品質なシステムの実現に貢献します。

5-4.インフラエンジニア

インフラエンジニアは、システム全体の基盤を構築・運用する役割を担い、サーバー、ネットワーク、ストレージ、セキュリティなど、システムが安定稼働するために必要な環境を整備します。

要件定義の段階では、クライアントの業務に最適なインフラ環境を実現するために、性能、可用性、拡張性、セキュリティなどの非機能要件を具体的に定めます。

システム全体の運用や保守、トラブル対応に影響を与える重要な基盤が形成されます。

また、予算や納期の制約を踏まえ、将来的な拡張や技術進化にも対応できる計画を立案する必要があります。

クライアントとの綿密なコミュニケーションを通じて、最適なインフラ設計を提案し、プロジェクト全体の成功とシステムの安定運用に大きく貢献する重要なポジションです。

6.未経験から要件定義の業務に関われる?

エンジニア未経験者がいきなり要件定義の業務にチャレンジするのは非常に難しいと言えます。

なぜなら、要件定義はシステム開発の最も上流工程の一つであり、クライアントの業務内容、ビジネス全体の流れ、さらにはシステム設計や運用までを俯瞰的に捉える幅広い知識が求められるためです。

具体的には、経営知識、業務プロセスの理解、技術的な専門知識、さらにはプロジェクトマネジメント能力や高度なコミュニケーションスキルが必要となります。

これらのスキルは、実務経験を通じて徐々に培われるものであり、未経験の段階でいきなり要求されるにはハードルが高いのが実情です。

また、IT業界では慢性的な人材不足のため、未経験者でも応募可能な求人が多くありますが、その場合はまずはプログラミングや基本的なシステム構築の経験を積むなど、基礎的なITスキルの向上が優先されるのが一般的です。

従って、要件定義業務に携わるためには、まずは実務経験を重ね、必要な知識やスキルを段階的に習得することが不可欠です。

未経験者は初めは、システムの開発や運用に関わる業務で経験を積みながら、将来的に要件定義の分野へとステップアップすることが現実的なキャリアパスです。

7.エンジニアの転職はユニゾンキャリア

ユニゾンキャリアでは、ITエンジニア専門の転職支援サービスを行っています。ユニゾンキャリアのサービス特徴から転職成功事例を紹介します。

こちらをクリック ▶ 【エンジニア転職のプロに無料相談】

7-1.ユニゾンキャリアのサービス特徴

本記事をここまで読んでいただきありがとうございました。

現在、私はエンジニアとして働いておらず、こうして執筆をさせていただいておりますが、要件定義をがっつりできるエンジニアさんとお話をすると、やはりすごいなと感じます。

それだけ市場価値も高く、最終的にぜひ目指して欲しいキャリアです。

まずは、現実的に要件定義に関われる目指せるキャリアプランから一緒に構築しませんか?

IT業界に精通した専任のアドバイザーが、あなたのご要望に合わせてキャリアプランからご提案いたします。

口コミ評価

もちろん、どんな企業を受ければ良いのか、どんなエンジニアを選択すればいいのかといった疑問から、書類添削や面接対策までスピーディーに対応させていただきます。

ご相談から内定後のサポートまで「完全無料」でご利用できますので、お気軽にお問い合わせください。

7-2.ユニゾンキャリアの転職成功事例

成功者インタビューより

転職しようと思ったきっかけを教えてください!

勉強して資格を取れば自分の市場価値を上げられる、というように明確な基準がある業界だったので、IT業界で働こうと思ったんです。

なので、未経験からエンジニアになった時点で終わるつもりは最初から無かったんです。

1年間でCCNAというネットワークの資格と、LPICというサーバの資格を取得するという目標を立てて、実際に取得できたのでキャリアアップのためにもう一度転職しよう、と思って転職活動を始めました。

転職して叶えたかったことはなんですか?

実は、年収を上げたい以外に特に無くて…。やりたい業務もまだ全然定まっていないですし、働き方も絶対こういうのが良い!というのは無いんですよね。

前職で色々エンジニアの人と知り合ったことで、エンジニアって思っていたより色んなキャリアの選択肢があることに気付いたので、これから決めていけたらいいなと思ってます!

ユニゾンキャリアを利用しようと思った理由は何ですか?

初めて面談したときから、具体的なキャリアアップの方法とかをしっかり教えてくれて、希望をくれたのはキャリアアドバイザーの酒井さんだったので、もう転職支援をお願いしないっていう選択肢は無かったです。

自分で動いても内定は取れたかもしれないですけど、多分年収面だけ見ちゃって最善の選択はできないと思います。

しかも、自分で集められる情報にはやっぱ限界があって、酒井さんからもらう情報には勝てないので(笑)

「エンジニアになって要件定義に携わりたい」「上流工程にキャリアアップしたい」という方は、お気軽にユニゾンキャリアまでご相談ください。

-460x259.jpg)