最終更新日:2025.09.16

社内SEがテレワークできないのはなぜ?セキュリティ・企業文化・代替案まで徹底解説

IT業界を本音で語る「ユニゾンキャリア編集部」の真心です。

本記事のトピックスはこちら!

- 社内SEでテレワーク出来ない企業がある理由は?

- 他の会社では社内SEがどのくらいテレワークを導入しているのか気になる

- テレワークできる社内SEになるためにはどうすればいい?

社内SEとして働きながらも、「どうしてうちはテレワークができないんだ…」と悩むのは、本当によくあることです。

私も実際に転職相談で「周りのエンジニアはリモートなのに…」というお話をたくさんいただくので、そのお気持ちは痛いほど分かります。

しかし、社内SEだからといってテレワークを諦める必要はまったくありません。 あなたの悩みをスッキリ解決し、テレワークを実現するための方法を紹介します。

記事の要約

本記事では、社内SEがテレワークできない根本的な理由から、業界ごとの実態、そしてテレワークを実現するための具体的な代替案まで解説します。

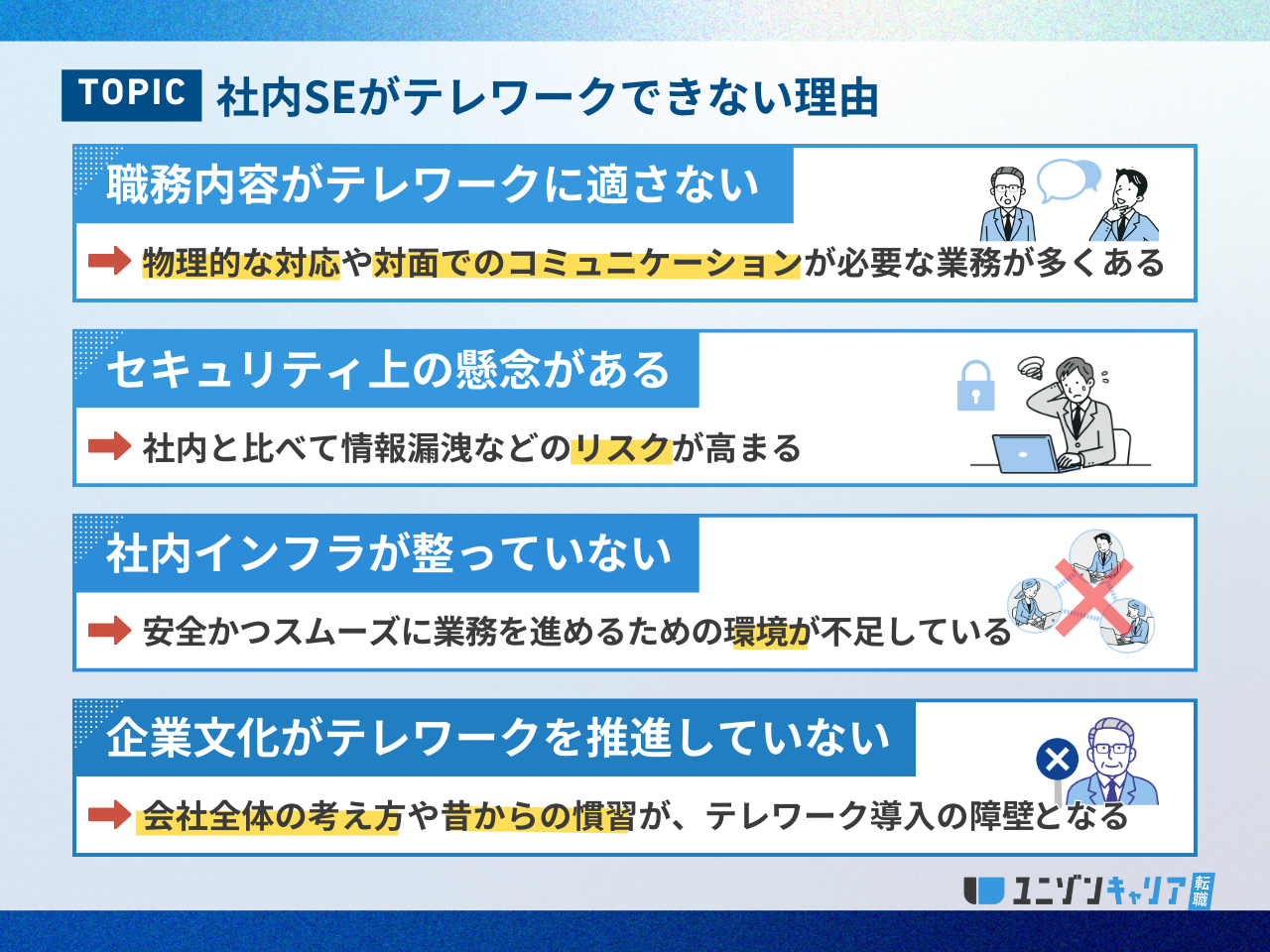

1. 社内SEがテレワークできない4つの根本理由

社内SEのテレワークが進まない背景には、単に「古い体質だから」という言葉だけでは片付けられない、根深い理由が存在します。

これらの理由を正しく理解することが、現状を打破する第一歩となります。社内SEがテレワークできない理由は、以下のとおりです。

- 職務内容がテレワークに適さないから

- セキュリティ上の懸念があるから

- 社内インフラが整っていないから

- 企業文化がテレワークを推進していないから

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

1-1. 職務内容が物理的にテレワークへ適さないから

社内SEの業務には、どうしてもオフィスでなければ対応できない物理的な作業が含まれます。 これがテレワークを困難にする最も直接的な理由です。

例えば、サーバーやネットワーク機器の設置・交換、故障時の物理的な修理対応は、現場にいなければ始まりません。新入社員のPCセットアップや、システムトラブル発生時の社員への直接サポートも、対面での対応が最も迅速かつ確実なケースが多いのが現実です。

また、社内システムやデータの中には、セキュリティポリシー上、内部ネットワークからしかアクセスできないよう厳しく制限されているものも少なくありません。このようなインフラを管理する社内SEは、必然的に出社が必要となります。

緊急時の現場対応や、物理的な備品管理、共有設備のサポートなど、挙げればきりがないほど、社内SEの業務は「場所」に縛られる側面を持っているのです。

1-2. セキュリティ上の懸念が解消できないから

企業が社内SEのテレワークに踏み切れない大きな理由のひとつが、セキュリティリスクへの懸念です。

社内SEは企業の機密情報や個人情報、システムの根幹にアクセスできる重要なポジションです。そのため、オフィス外での業務は、社内と比較して情報漏洩などのリスクが格段に高まると考えられています。

具体的には、自宅のネットワーク環境の脆弱性や、公共のWi-Fi利用による通信の盗聴、PC端末の盗難・紛失、家族や同居人による覗き見など、リスクは多岐にわたります。

万が一インシデントが発生した場合、遠隔地からの対応では初動が遅れ、被害が拡大する恐れがあることも企業が懸念するポイントです。

これらのリスクを完全に払拭できるだけの強固なセキュリティ体制を構築するには相応のコストと専門知識が必要なため、多くの企業が導入に慎重になっているのが実状といえます。

1-3. テレワークを支える社内インフラが未整備だから

「制度はあるのに、環境が整っていない」というのも、社内SEのテレワークが進まない典型的なパターンです。

テレワークを実現するには、社員が自宅からでもオフィスと同等のパフォーマンスで安全に業務を遂行できるインフラ環境が不可欠です。

具体的には、安全な通信を確保するためのVPN(仮想プライベートネットワーク)やリモートデスクトップ環境の整備が必須です。また、業務データを個人のPCに保存させないための業務専用端末の支給や、円滑な意思疎通を図るためのコミュニケーションツールの導入も必要となります。

これらのインフラが脆弱だったり、そもそも導入されていなかったりすると、テレワークは絵に描いた餅です。

特に、いまだに紙媒体での業務が多い企業や、十分なセキュリティ対策、サポート体制が構築できていない場合、社内SEは出社せざるを得ない状況に追い込まれます。

1-4. 企業文化がテレワークを推進していないから

技術的な問題以上に根深いのが、テレワークを良しとしない企業文化や経営層の考え方です。

特に、トップダウンの意思決定が強い企業では、経営層や管理職の理解がなければ制度の導入は進みません。

「仕事は会社でするものだ」という旧来の価値観や、「目の届かない場所で部下が本当に働いているのか」といった従業員への不信感が、テレワーク化の大きな障壁となるケースは意外と多いです。

このような企業では、「隣の席の〇〇さんは出社しているのに」といった同調圧力が生まれやすく、たとえ制度があっても形骸化してしまいます。また、具体的な理由なく、漠然と変化を嫌う風土も問題です。

技術的にはテレワークが可能であるにもかかわらず、こうした企業文化が原因で、出社を余儀なくされているというのが社内SEがよく抱える悩みのひとつです。

ただ、テレワークを導入している企業で働けている社内SEも世の中には多くいます。ユニゾンキャリアでは、社内SEの優良求人を多数保有しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

2. 社内SEの働き方とテレワークの実態

社内SEのテレワーク事情は、業界や企業の規模によって異なります。

IT業界のようにテレワークが浸透している分野がある一方で、製造業や金融業界といった業界では依然として出社が主流の企業も少なくありません。

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

2-1. 社内SEのテレワーク導入率と業界ごとの傾向

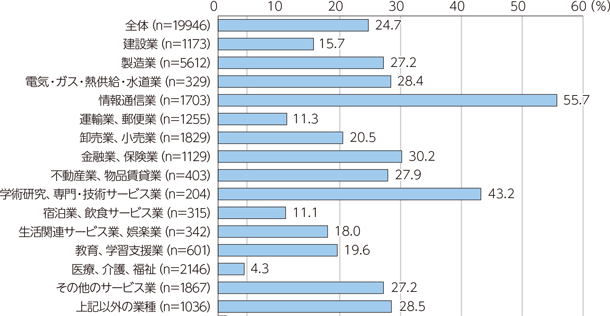

2020年の総務省の発表によると、情報通信業(IT業界)のテレワーク導入率は55.7%と他業種と比較して圧倒的に高く、多くの社内SEがその恩恵を受けています。

これは、業務のほとんどがPCで完結するため、テレワークとの親和性が非常に高いことが理由です。

一方で、金融・保険業界は、厳格なセキュリティ要件から導入に慎重な企業が多かったものの、近年ではクラウド技術の進展により、徐々にテレワークを取り入れる動きが加速しています。

対照的に、製造業や小売業など、物理的な「モノ」や「現場」がビジネスの中心となる業界では、導入率が20~27%と低く、テレワークの導入が遅れる傾向にあります。工場のシステムを管理したり、店舗のITサポートを行ったりする社内SEは、必然的に現場での業務が多くなるためです。

コロナ禍以降、テレワークを導入する企業は全体的に増えたものの、業種や企業ごとの違いは依然として残っています。

2-2. 現実的な選択肢としてのハイブリッド勤務

完全なテレワークが難しい社内SEにとって、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッド勤務はテレワークを実現する働き方のひとつです。

社内SEの業務は、オフィスでの物理的な対応が必須の業務と、場所を選ばないデスクワークの両方が存在します。ハイブリッド勤務は、この両方の業務に柔軟に対応できる点が最大のメリットです。

例えば、「週2日は出社、週3日はテレワーク」といった形で、出社日には機器のメンテナンスや対面での会議を行い、テレワークの日にはシステム設計や資料作成に集中するといった働き方ができます。

企業によっては、チーム内で出社日を調整するルールを設けたり、特定の業務を行う場合のみ出社を義務付けたりと、ハイブリッド勤務のやりかたは様々です。

このように、ハイブリッド勤務は、通勤の負担軽減とオフィスでの円滑なコミュニケーションを両立できるため、メリットの多い働き方といえます。

3. 社内SEがテレワークできない場合の3つの代替案

現在の職場でテレワークが認められていないからといって、すぐに諦める必要はありません。ここでは、社内SEがテレワーク出来ない場合の代替案を3つ紹介します。

- 報連相や業務改善を徹底して生産性を高める

- ハイブリッド勤務・フレックス制度を活用する

- テレワークができる企業に転職する

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

3-1. 報連相や業務改善を徹底して生産性を高める

テレワークができない環境でも、日々の業務の進め方を見直すことで、働きやすさと生産性を向上させることは十分に可能です。

特に、チーム内での円滑な情報共有は業務効率化のカギとなります。情報共有ツールを積極的に活用したり、定例ミーティングで進捗や課題を明確にしたりするだけでも、無駄な手戻りや確認作業を大幅に削減可能です。

さらに、マニュアルの整備や更新、作業手順の文書化を進めることで、業務の属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で作業できる体制を整えることができます。

日々の業務の中に潜むボトルネックを見つけ出し、自動化ツールを導入したり、ワークフローを改善したりすることも重要です。

こうした地道な業務改善の積み重ねは、チーム全体の生産性を高めるだけでなく、あなたの問題解決能力や業務遂行能力を客観的に示す実績となり、将来的なキャリアアップにもつながります。

3-2. ハイブリッド勤務・フレックス制度を活用する

完全なテレワークが導入されていなくても、多くの企業ではハイブリッド勤務やフレックスタイム制度など、働き方の柔軟性を高める制度が用意されています。これらの制度を活用することで、ワークライフバランスを改善できます。

例えば、フレックスタイム制度を利用すれば、通勤ラッシュのピークを避けて出退勤することができ、通勤によるストレスを大幅に軽減することが可能です。また、自分の集中力が高い時間帯にコア業務を割り当てることで、生産性の向上も期待できます。

中には、上長との交渉次第で、週に1日だけでも在宅勤務を許可してくれるケースもあります。

ハイブリッド勤務やフレックス制度など、社内の既存制度をうまく活用することは、働きやすさを向上させる有効な手段です。

3-3. テレワークができる企業へ転職する

今の職場で状況が改善しない場合は、テレワークを積極的に導入している企業へ転職することが確実な解決策です。IT業界を中心に、エンジニア職ではテレワークを前提とした求人が数多く存在します。

テレワークできる企業への転職活動では、以下のポイントが重要です。

- リモートワーク可、在宅勤務制度ありなどの条件で求人を検索する

- 求人票で出社の頻度や手当の有無、リモートワークの条件などを確認する

- 口コミサイトやSNSで、実際のテレワークの状況や社内の雰囲気を調べる

- 面接でテレワークの具体的なルールや実績を質問する

- オンラインツールの使用やリモート環境での作業経験をアピールする

「リモートワーク可」という言葉だけで判断せず、面接の場で具体的な運用ルールや出社の頻度、リモートワーク手当の有無などを確認してください。

しっかり準備すれば、あなたのこれまでの経験を活かし、より良い労働環境を手に入れることは、決して難しいことではありません。

まずはお気軽に当社まで相談していただき、どのような選択肢があるのか情報収集からはじめてみてください。

4. テレワークができる企業で社内SEとして働くメリット

テレワークという働き方は、単に「通勤がなくなる」以上の大きなメリットを社内SEにもたらします。ここでは、テレワークによる3つのメリットについて深掘りしていきます。

- 生産性の向上と効率的な時間管理ができる

- ワークライフバランスが改善する

- 優秀な人材が集まりスキルアップにつながる

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

4-1. 生産性の向上と効率的な時間管理ができる

テレワークがもたらすメリットのひとつは、業務生産性の向上です。

テレワークでは、オフィス勤務では避けられない周囲の雑談や頻繁な電話応対、突然の来客対応などに業務を中断されるようなことがありません。そのため、高い集中力を保ちながら業務に取り組め、生産性が向上するのです。

特に、システム設計やプログラミングなど、集中力を必要とする作業において、テレワークは絶大な効果を発揮します。また、効率的な時間管理が可能になることも大きなメリットです。

休憩や業務時間を自身の裁量で調整できるため、集中力が高い時間帯に重要な業務をこなし、生産性が落ちる時間に休憩を取るといった効率の良い働き方が可能です。

このようにテレワークによって、一日を通し高いパフォーマンスを維持しつつ、時間を無駄なく活用できるのです。

4-2. ワークライフバランスが改善する

テレワークによって、ワークライフバランスを改善することができます。通勤時間がなくなることで、趣味や家族と過ごす時間、勉強時間などに充てられるようになるのです。

時間に余裕ができることで、育児や介護、自身の通院など、プライベートな事情と仕事を両立させやすくもなります。

また、満員電車のストレスや、オフィスでの複雑な人間関係から解放されることで、精神的な負担が軽減されるのもテレワークのメリットです。

心身ともに健康な状態を維持することは、長期的なキャリアを築く上で非常に重要です。リラックスできる環境で働くことは、仕事への満足度を高め、生活全体の質を向上させることにつながります。

4-3. 優秀な人材が集まる環境でスキルアップにつながる

テレワークによる柔軟な働き方を許容する魅力的な企業には、優秀な人材が集まりやすいです。

テレワークは働く場所の制約を取り払うため、企業は国内外から多様なスキルやバックグラウンドを持つエンジニアを採用できます。

このような環境に身を置くことで、日々の業務を通じてハイレベルな同僚から良い刺激を受け、自然と自身のスキルアップが促進されます。

さらに、テレワークを導入している企業は、最新のITツールやクラウド技術を積極的に活用しているケースが多く、業務を通じて自然と扱える技術の幅が広がるメリットもあります。

テレワークでは主体的に仕事を進める必要があるため、自己管理能力や問題解決能力なども身に付けられるのです。

このように、テレワークは周囲の環境や業務を通じて、エンジニアとしての市場価値を高める絶好の機会となり得るのです。

5. 社内SEがテレワークできる企業を探す3つのポイント

テレワークできる社内SEの求人を見つけ、転職を成功させるためにはしっかり準備する必要があります。ここでは、社内SEがテレワークできる企業を探すための重要なポイントを3つ解説します。

- 自分のスキルをリストアップする

- 求人で雇用形態や業務内容を確認する

- 面接でアピールする内容や質問を用意する

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

5-1. 自分のスキルをリストアップする

転職活動をはじめる前に、まずは自身の経験とスキルを客観的に棚卸しすることが重要です。

これまでの業務内容を具体的に振り返り、「どのようなシステムを」「どのくらいの規模で」「どんな役割で」担当してきたのかを詳細にリストアップしてください。

例えば、「サーバー運用・保守経験(Windows Server, Linux)」「ネットワーク設計・構築(Ciscoルーター/スイッチ)」「セキュリティ対策(ファイアウォール導入)」「社内ヘルプデスク経験(年間対応件数〇〇件)」といったように、使用した技術やツール、実績を数値で示すと、より説得力が増します。

このスキルリストは、あなたに合った求人を探す際の指針になるだけでなく、職務経歴書の作成や面接での自己PRの強力な武器となります。

テレワークができる企業への転職を有利に進めるために、スキルのリストアップは欠かせません。

5-2. 求人票で雇用形態や業務内容を確認する

求人票をチェックする際は、「リモートワーク可」という言葉だけに飛びつかず、その詳細を注意深く確認する必要があります。

入社後のミスマッチを防ぐためにも、以下の点は必ずチェックしてください。

- 雇用形態

- 業務内容の詳細

- リモートワークの記載の有無

- リモートワーク手当の有無

- 勤務形態の詳細

- 柔軟な働き方に関する制度の有無

- 必要なスキル

特に、「制度あり」と記載があっても、実際には部署や役職によって利用状況が異なるケースは少なくありません。

求人情報だけでなく、企業の口コミサイトやSNSなども活用し、多角的に情報を収集することが、希望の働き方を実現するためのカギとなります。

5-3. 面接でアピールする内容や質問を用意する

テレワークを希望する場合、リモート環境でも問題なく業務を遂行できる人材であることを面接でアピールする必要があります。

そのため、タスク管理の方法や過去にリモート環境でトラブルを解決した経験などを話せるように準備しておくと、テレワークを実現させやすくなります。

同時に、企業のテレワークに対する実態を見極めるための質問も不可欠です。

例えば、「テレワーク時のコミュニケーションツールは何を使用していますか?」「出社が必要になるのは、具体的にどのようなケースですか?」などの質問を準備するのがおすすめです。テレワークに関する質問を準備しておくことで、企業の運用体制を深く理解できます。

社内SEとしての実績をアピールしつつ、企業の運用体制をしっかり確認することで、入社後のミスマッチを防ぐことが可能になります。

6.社内SEの転職ならユニゾンキャリア

社内SEの転職を考えているなら、ユニゾンキャリアまでご相談ください。

こちらをクリック▶【エンジニア転職のプロに無料相談】

6-1.ユニゾンキャリアのサービス特徴

ここまで本記事を読んでいただき、ありがとうございました。

社内SEは必ずしもテレワークができないわけではありません。求人票の内容をしっかり確認して準備すれば、社内SEでもテレワークを実現できます。

ただ、「リモートワーク可」と書かれていても、実際には出社が多かったり、制度が整っていなかったりと、求人票だけではその実態を見極めるのが難しいケースもあります。

求人票の見極めが難しいと感じる場合は、ぜひユニゾンキャリアまでご相談ください。

ユニゾンキャリアはIT業界に特化したエージェントであり、各企業が導入しているテレワークの「本当の運用実態」を深く把握しています。

そのうえで、あなたの希望に沿った求人をご紹介することで、「入社したけど、全然リモートワークができない…」というミスマッチを防ぎます。

おかげさまで多くのお客様から評価していただき、Googleの口コミ件数は400件、総合評価は☆4.8を突破!

口コミ評価

ご相談から内定後までのサポートは「完全無料」でご利用いただけます。社内SEとして理想のテレワーク環境を手に入れたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

\ご相談から内定まで完全無料/

6-2.ユニゾンキャリアの転職成功事例

成功者インタビューより

ユニゾンキャリアを利用したきっかけは何ですか?

転職活動を始めたとき、最初から転職エージェントを使っていました。

ただ、求人票以上の会社説明をしてくれなくて、前職と同じような会社に入ってしまいそうで…。

「この企業なら年収を上げられます」「SESに不満ならSIerがおすすめですよ」みたいな、条件面の話ばかりだったので、エンジニアの働き方がまったく分からなかったんです。

せっかく転職するなら、チームで常駐できる案件が多いホワイト企業に入りたかったので、他の転職エージェントを探していました。

そんなときに、友人がエンジニアになるときに使ったユニゾンキャリアを紹介してもらい、試しに利用してみました。

そこで、担当してもらったキャリアアドバイザーの佐瀬さんが、会社ごとに案件の傾向や働き方、一人常駐が多いのか、チームでの常駐が多いのか、案件選択ができるのか、一社ずつ詳しく教えてくれました。

このおかげで、会社選びに失敗しないで済みそうだったので、ユニゾンキャリアを使うようになりました。

前職と比べて年収はいくら上がりましたか?

年収は120万円ほど上がりました!

もっと年収が高い会社からも内定をもらっていたんですけど、働きやすさを重視して今の会社に入社を決めました。

希望していたリモートワークやフルフレックスもできて、年収も上げられてすごい嬉しいです。

ユニゾンキャリアを使ってみてどう思いましたか?

前職の経験を活かせるだけじゃなくて、より働きやすい会社を紹介してもらって、助かりました。

他の転職エージェントでは良い企業を紹介してくれたんですけど、どういった働き方をする会社なのかは説明してくれなくて、自分が入りたいと思える転職先が見つかりませんでした。

そんな中で、佐瀬さんが私の希望に合う求人を紹介してくれて、ありがたかったです。

ユニゾンキャリアでは、あなたの希望に合う求人紹介を徹底しております。

企業ごとに求人内容を詳しく説明し、ご納得いただいたうえで転職活動を進められるようにサポートしますので、ぜひご相談ください。